人件費をおおまかに計算する方法です。事業に必要な予算額を把握するときなどに人件費が必要になります。人件費は、本人へ支払う給与と、事業主が負担する法定福利費を合わせて計算します。社会保険と労働保険の保険料率をまとめておけば、簡単に人件費を把握できます。

人件費の計算がむずかしい理由

人件費は、いろいろな積算項目があってむずかしいです。実務で給与計算を経験していないと、人件費の計算はできないことが多いです。たしかに社会保険労務士という国家資格が存在するほど、素人には手が出せない領域なのかもしれません。いざ人件費を計算しようと思っても、どのような項目を、どのように計算するのかわからないのです。

むずかしく感じるのは、社会保険などの法定福利費が複雑すぎることが原因です。給与実務経験者にとっても計算がややこしいです。社会保険関係は独特の用語があり複雑です。しかも社会保険を所掌している省庁が入り組んでいて、余計にわからないのです。

インターネットのWEB上には、人件費の計算方法についての記事が多数掲載されてますが、どれを見れば良いのか悩んでしまいます。そこで、おおまかに人件費を計算する方法を解説します。

なお、さらに詳細な解説は次の別記事を参照ください。

人件費の計算項目を把握する

人件費を計算するときは、次の2つの項目を計算します。

業務従事者本人へ支払う給与

雇用主(会社側)に支払義務のある法定福利費

給与は、基本給、地域手当、残業手当、家族手当、通勤手当、ボーナスなど、従業員本人へ支払うものすべてです。

法定福利費は、社会保険料と労働保険料です。雇用主が、日本年金機構や厚生省労働局へ支払うことが法律で義務化されている次の6項目です。参考に所管を( )書きします。

健康保険料 (協会けんぽ)

介護保険料 (協会けんぽ)・・40歳から64歳までが該当

厚生年金保険料 (協会けんぽ)

雇用保険料 (厚生労働省)

労災保険料 (厚生労働省)

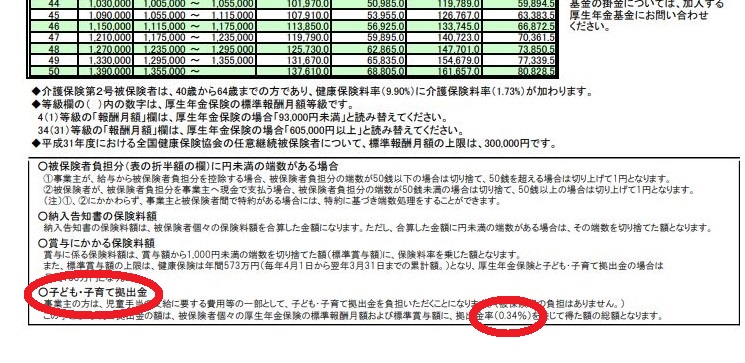

子ども・子育て拠出金 (協会けんぽ)

そもそも給与はどうあるべきか

少し話がそれますが、人件費を計算するときに知っておきたいことです。人事給与の基本原則は、公平感が重要です。不利に扱われないことです。「同一労働・同一賃金」という言葉もありますが、人事給与の基本はバランスです。特定の人だけ優遇するような給与や待遇は、いつか不満が爆発し、いずれ労働トラブルになってしまいます。

日本社会では年功序列の給与制度が多いです。勤務年数と責任の重さで給与が決定されます。年齢と仕事内容と言い換えても良いでしょう。給与を検討するときは、年齢層を想定し、同じ世代の人たちの給与を基準に決定します。給与は不公平にならないことが最重要です。

年功序列の給与は、仕事をさぼるというデメリットのみが批判されますが、本来は「えこひいき」しない、組織内を公平に扱うための制度です。上司に媚びを売る人だけが出世するのを防止できるのが年功序列制度です。公務員などの公的組織では最も重要な考え方です。ちょっと話がそれたので人件費の計算に戻します。ただ人件費を計算するときには知っておきたい基礎知識です。

法定福利費の料率を調べる

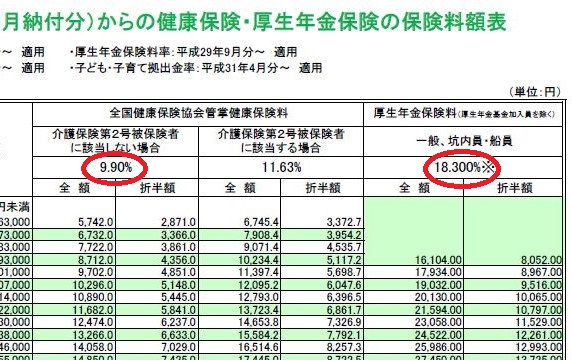

健康保険料などの法定福利費は、料率表により保険料を算出します。最初に料率表を手元に準備しましょう。料率さえ把握すれば、法定福利費は簡単に計算できます。協会けんぽと厚生労働省のサイトから最新版を入手します。自分の地域をプリントアウトしましょう。

協会けんぽの料率表

厚生労働省の雇用保険料率表

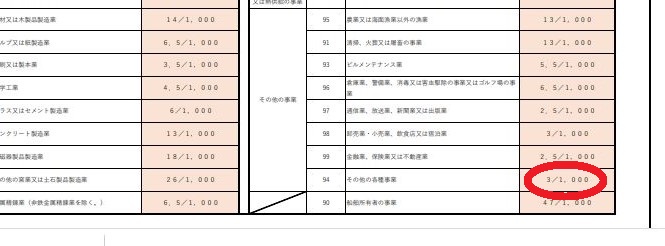

厚生労働省の<保険率・一般拠出金率>

次に計算を簡単にするために、各料率を合算します。法定福利費の計算は、給与 × 料率なので、料率をまとめてしまいます。料率の資料を印刷した後、次のように料率部分をマークします。以下の内容は2020年2月現在です。

健康保険料と厚生年金保険料

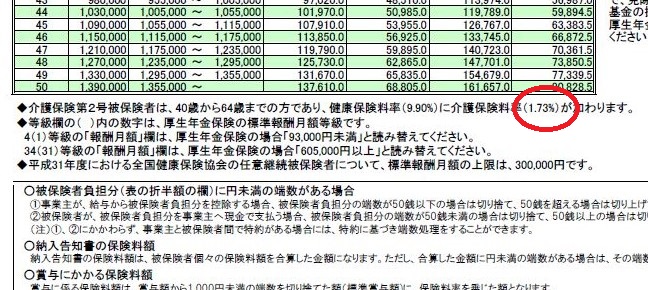

介護保険料

雇用保険料

労災保険料

子ども・子育て拠出金

上記の写真は2020年1月現在の東京都の例です。(各地域ごと、業種ごとに数値は変わります。)健康保険料と厚生年金保険料は、事業主負担分が半分(折半)になります。それ以外は事業主だけが負担します。

事業主の法定福利費 料率一覧

健康保険料 9.9% → 折半 4.95%

介護保険料 1.73% → 折半 0.865%

厚生年金保険料 18.3% → 折半 9.15%

雇用保険料 (一般事業) 0.6%

労災保険料(その他事業) 0.3%

子ども・子育て拠出金 0.34%

上記の率を合計します。

法定福利費 料率の合計 16.205%

人件費の簡単な計算例

法定福利費を厳密に計算するときは、それぞれの保険ごとに、標準報酬月額や賃金総額に対して上記の料率をかけます。しかし、おおまかに人件費を計算するだけであれば、上記の合計した料率から簡単に算出することができます。

簡単な人件費算出例(給与は各種手当を含めた金額です。)

月額給与が30万円の場合

給与 300,000円

法定福利費 300,000円 × 16.205% = 48,615円合計 人件費 348,615円(月額)

年間500万円の給与の場合

給与 5,000,000円

法定福利費 5,000,000円 × 16.205% = 810,250円合計 人件費 5,810,250円(年間)

一般的に法定福利費は20%程度と言われますが、会社の事業内容によって、雇用保険料と労災保険料の率が変わるためです。建設業や農林業は料率が高くなっています。人件費の計算は、法定福利費の料率を把握するのがコツです。

コメント