随意契約は、官公庁が契約の相手方を選ぶ契約方式の例外です。随意契約が認められる条件は、法令で明確に定められています。随意契約と判断する具体例をわかりやすく解説します。莫大な予算が使われたアベノマスクの緊急随契についても追記しました。

随意契約を判断する4つの条件

官公庁が民間企業と契約を締結するときに、相手方を選ぶ方法(契約方式)として、競争入札と随意契約があります。随意契約を選択するときの判断方法を解説します。

契約の打ち合わせ

随意契約を締結するときの判断基準は、主に次の4つです。

随意契約の判断基準

〇契約金額が小さい・・・少額随意契約

〇競争できない・・・競争性がない随意契約

〇落札者がいない・・・不落随意契約

〇人命や財産を守る・・・緊急性による随意契約

最後の「緊急性による随意契約」については、「アベノマスクの必要性と緊急随契」として解説します。極めて稀なケースなので、最初は解説を省略していました。しかし2020年4月にアクセスが急増したので追記しました。

少額随意契約

少額随意契約は、時間のかかる入札手続きを省略して、見積もり合わせで契約の相手方を決定します。根拠法令は、予算決算及び会計令 第九十九条です。地方自治体は、地方自治法施行令 第百六十七条の二です。次の根拠法令は、物品購入契約の場合です。

予算決算及び会計令

第九十九条 (略)随意契約によることができる場合は、次に掲げる場合とする。

三 予定価格が三百万円を超えない財産を買い入れるとき。

地方自治法施行令

第百六十七条の二 (略)随意契約によることができる場合は、次に掲げる場合とする。

一 売買、貸借、請負その他の契約でその予定価格(略)が別表第五上欄に掲げる契約の種類に応じ同表下欄に定める額の範囲内において普通地方公共団体の規則で定める額を超えないものをするとき。

別表第五

二 財産の買入れ

都道府県及び指定都市 三百万円

市町村 百五十万円

少額随意契約は、業務効率化の観点から、時間のかかる入札手続きを省略できる契約です。あらかじめ3社の会社を選んで見積もり合わせを実施し、最安値の会社と契約を締結します。さらに一定金額以下(例えば100万円未満など、組織によって金額は異なります。)のときは見積もり合わせも省略できます。契約担当者の判断で、最初から信頼できる会社を選び随意契約を締結することができます。入札に比べて迅速に契約できるのが、随意契約です。

入札手続きと比較すると少額随意契約はライバル会社が少数です。一般的に「少額随意契約は競争性が弱く、入札よりも契約金額が割高になりやすい」というデメリットがあります。しかし事務手続きを簡素化することで、業務を効率化できるという大きなメリットがあります。通常は2ヶ月以上必要な入札手続きを省略できるので、随意契約ならスピーディーな契約が可能です。手続きに要する労力(人件費の節約)や、早く契約が締結できるメリットは大きいです。このため少額随意契約は、官公庁の契約手続きの中で一番多い契約方式です。

競争性がない随意契約

「競争性がない随意契約」は、契約手続きの原則である「価格競争」を排除した例外手続きです。入札や見積もり合わせを行わずに、最初から1社のみと打ち合わせし契約するものです。根拠法令は、予算決算及び会計令 第百二条の四 第三号です。国の場合は、通称「102 – 4 – 3」(ひゃくに の よん の さん)といいます。地方自治体は、地方自治法施行令 第百六十七条の二 第二号です。

予算決算及び会計令

第百二条の四

(略)随意契約によろうとする場合においては、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。三 契約の性質若しくは目的が競争を許さない場合又は緊急の必要により競争に付することができない場合において、随意契約によろうとするとき。

地方自治法施行令

第百六十七条の二 (略)随意契約によることができる場合は、次に掲げる場合とする。

二 (略)その性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき。

この「競争性がない随意契約」の典型例は、特殊な物品などで、契約の相手方が1社しかない場合です。製造しているメーカーが1社しかなく、メーカーからの直接購入に限定される状態です。研究用の精密機器などが多いです。いろいろなお店で入手可能な市販製品などは該当しません。マスコミ報道などで随意契約という場合は、この「競争性がない随意契約」を指すことが多いです。最初から特定の企業を選んで契約することです。

特定の企業を選ぶため、「なぜ選んだのか」を対外的に説明する資料が必要になります。随意契約に至った経緯を記載した「随意契約理由書」と、それを裏付ける根拠資料が必須です。どのような判断によって、競争入札しなかったのかを明確に示さなければなりません。

ここで注意したい点は、「メーカーから直接購入する」という理由だけでは、「競争性がない」と判断できないことです。例えばメーカーからの直接販売証明書があったとしても、代理店や販売店が実際に複数存在するなら、競争性があることになり該当しません。市販のパソコンなどは、メーカーの直販サイトで買うこともできますし、大型電気店など多数の販売店からも購入できます。

直接販売証明書は、代理店などの仲介業者を経由していないという「当然の事実を証明しているだけの書類」です。メーカーと直接契約するのであれば、実際には販売店が多数あり競争性があったとしても、「直接販売証明書」が提出されるのです。直接販売証明書は、競争性がないことを証明する書類にはなりません。つまり、直接販売証明書は意味のない書類です。メーカーとの契約は、どんな状況であろうと(代理店や販売店の有無に関係なく)、直接契約しているのですから。

不落随意契約(ふらく ずいいけいやく)

不落随意契約は、入札をの結果、落札しなかったときに価格交渉で締結する契約です。根拠法令は、予算決算及び会計令 第九十九条の二です。地方自治体は、地方自治法施行令 第百六十七条の二 第一項 第八号です。

契約方式の原則である入札手続きを実施した後に締結する契約なので、上述の「少額随意契約」や「競争性がない随意契約」よりも原則に近い随意契約です。

予算決算及び会計令

第九十九条の二 契約担当官等は、競争に付しても入札者がないとき、又は再度の入札をしても落札者がないときは、随意契約によることができる。(略)

地方自治法施行令

第百六十七条の二 (略)随意契約によることができる場合は、次に掲げる場合とする。

八 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき。

競争入札を実施しても、入札者がいなかった場合や予定価格を超えてしまった場合が該当します。落札者がなかったけれども、すぐに契約を締結する必要があるときに、あらためて価格交渉を行い随意契約を締結します。落札せずに入札が不調に終わり、その後の価格交渉で随意契約したときに不落随意契約といいます。

詳しい解説は別記事を参照願います。

アベノマスクの必要性と緊急随契

2020年4月29日(水)、この随意契約に関する記事へのアクセスが急増しました。いつもより10倍ほどアクセス数が増えました。テレビを見ていると、ちょうど「布マスクを5億円で随意契約」したことが問題になってました。発注した4社のうち1社の「選定経緯が不透明」だと追及されていました。いわゆる「アベノマスク」問題です。

最初に書いた解説では、緊急性による随意契約は、極めて稀なことなので省略していました。しかしアベノマスクが新型コロナウイルスの感染防止策として配布されたこと、契約金額が大きいことなどから、社会的に注目されているので追記しました。

最初に「緊急性による随意契約」(緊急随契)を可能としている根拠法令を確認します。

予算決算及び会計令

第百二条の四 各省各庁の長は、契約担当官等が(略)随意契約によろうとする場合においては、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

三 (略)緊急の必要により競争に付することができない場合において、随意契約によろうとするとき。

地方自治体は、地方自治法施行令です。

地方自治法施行令

第百六十七条の二 (略)随意契約によることができる場合は、次に掲げる場合とする。

五 緊急の必要により競争入札に付することができないとき。

「・・緊急の必要により競争に付することができない場合・・」に随意契約できることになっています。典型的な例は、台風や地震などの自然災害(天災)です。

競争入札の手続きは、契約締結までに二ヵ月以上必要です。この緊急随契が適用されるのは、すぐに契約しないと、人の命が危険になったり、家屋などの財産が破壊されてしまうときです。誰が見ても「時間がない」ときに、随意契約を認めています。氾濫しそうな河川の堤防工事、近隣が危険な状態にある道路陥没の復旧工事などです。人の命や財産が脅かされている状態のときです。「今にも危ない」場合です。

新型コロナウイルスによる新型肺炎は、有効な治療薬がなかった2020年4月29日現在では、たしかに人命に直接影響します。目に見えないウィルスに感染すれば、場合によっては急激に悪化して死んでしまう恐れがあるので、不可抗力の自然災害と同じです。布マスクで感染を防ぐことができるのであれば、当然「緊急の必要」に該当し随意契約可能です。

しかし今回のアベノマスク配布については疑問が残ります。そもそも2020年4月29日現在、布マスクについて一般的に言われていることは「感染を防ぐ効果は、それほど期待できない」ということです。「マスクをしないよりは、マシ」程度の状況です。(もちろん今後、医学的な知見が得られる可能性はありますが。)

また政府の閣僚たちも、総理以外は誰もアベノマスクをしていません。マスクが小さすぎて、顔が大きく見えてしまい、恥ずかしいのかもしれませんが、アベノマスクの必要性を感じていない証拠でしょう。

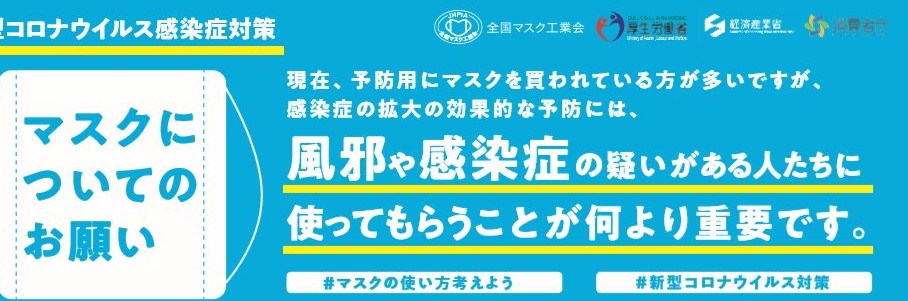

厚生労働省の啓発資料「マスクについてのお願い」では、買い占めはやめて、「風邪や感染症の疑いがある人たちに使ってもらうことが何より重要」としています。つまり、くしゃみなどでウィルスを飛ばさないことが重要なのです。予防用にマスクを使うのではなく、感染者がマスクを使うべきという意味です。

厚生労働省の啓発資料「マスクについてのお願い」の内容(抜粋)

現在、予防用にマスクを買われている方が多いですが、 感染症の拡大の効果的な予防には、 風邪や感染症の疑いがある人たちに使ってもらうことが何より重要です。

つまり2020年4月29日時点では、布マスクでは予防効果が期待できないと言われていたのです。さらに真実かどうか不明ですが、アベノマスクの配布を決めたのは、総理の周辺が「国民がマスクがないと騒いでいるのて、それを静かにさせるため」に提案したという噂です。2020年4月23日付けの文春オンラインでは、官邸官僚が「布マスクで国民の不安はパッと消えますよ」と総理へ提案したと報道しています。これらを聞いてしまうと、人命を守るための「緊急性」には該当しないことになるでしょう。

さらに追加の情報です。驚くべきことに、2021年10月27日のNHKニュースサイトで次の記事もありました。

「政府調達の布マスク 8000万枚余が未配布 保管費用は約6億円」

記事によれば、なんと、100億円を超えるマスクが配布されておらず、昨年8月から今年3月までの保管費用が6億円だそうです。100億円以上の税金が無駄になっています。でたらめな政策を提案した人たちの責任は重いです。これはひどいです。

そもそも「緊急性」が適用できる前提としては「客観的な事実」が必須です。布マスクで感染を防止できる事実が証明されてない段階で(むしろ、効果がないと言われている状況で)、単に騒いでいる国民を静かにさせるためだけに緊急随契を適用するのは適切ではありません。しかも莫大な税金が使われているのです。

なお医療用マスク(N95など)や防護服を、医療関係者へ届けるための随意契約なら緊急随契とすることは適切です。医療関係者を感染から守るために、感染防止効果のある医療物資を届けるためであれば、積極的に適用すべきです。

入札手続きは、かなり手続きに時間がかかります。実際に比較した記事は次の記事をご覧ください。

入札と随意契約を数値で比較した記事

なお、随意契約について初心者向けに簡単にまとめた記事は次のとおりです。復習として読むと理解を深めることができます。

コメント