「株式会社」という言葉は日常でよく聞きますが、「実際にはどんな仕組みなのか」「ほかの会社と何が違うのか」を正確に説明できる人は意外と少ないのではないでしょうか。

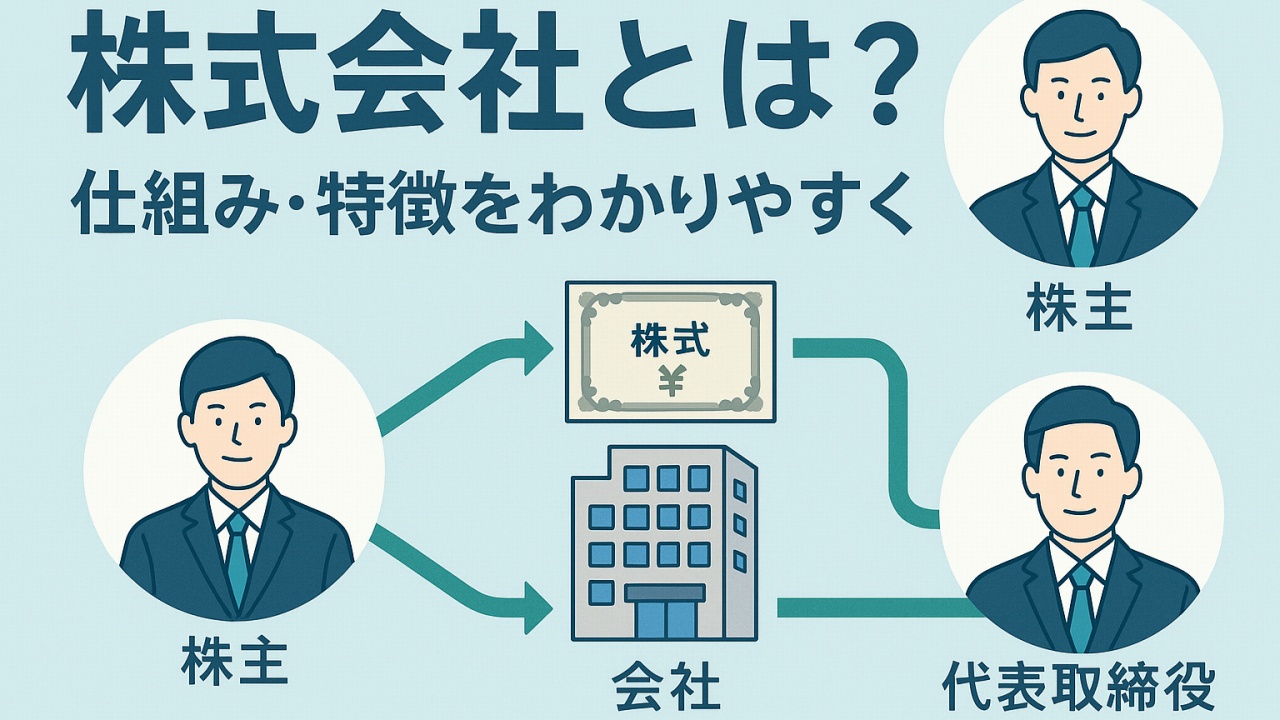

株式会社は、株式という出資の証を発行して資金を集め、そのお金をもとに事業を行う法人です。株主・取締役・代表取締役といった組織の仕組みを持ち、個人事業とは異なり、会社そのものが独立した契約主体として存在します。

本記事では、「株式会社 わかりやすく」をテーマに、株式会社の基本的な仕組みや設立の流れ、メリット・デメリット、そして合同会社など他の会社形態との違いまでをやさしく解説します。さらに、官公庁との契約実務における株式会社の位置づけにも触れ、ビジネスや行政の現場で役立つ知識として整理します。初心者にも理解できるよう、具体例を交えながら丁寧に紹介します。

株式会社とは?意味と基本の仕組みを理解しよう

株式会社の基本的な意味

「株式会社」という言葉はよく耳にしますが、正確な意味を理解している人は意外と多くありません。株式会社とは、株式という出資の証を発行して資金を集める法人組織のことです。

この株式を購入した人を「株主」と呼び、株主は出資金額に応じて会社の所有者という立場になります。しかし、会社の経営を直接行うのは株主ではなく、「取締役」や「代表取締役」といった経営陣です。つまり、所有と経営が分離しているのが株式会社の大きな特徴です。

株式会社は法人格を持っているため、自然人とは独立した存在として契約を結ぶことができます。たとえば、官公庁が物品を購入する際には「株式会社○○」という法人名義で契約書を作成します。

この法人格こそが、株式会社が社会の中で信頼を得て活動できる根拠です。

株式会社の目的と社会的役割

株式会社の最大の目的は「利益の追求」です。株主が出資したお金を使って事業を行い、得た利益を株主へ配当として還元します。

しかし、利益を生み出す過程で雇用を生み、商品やサービスを通じて社会の利便性を高めるという社会的役割も担っています。

一方、官公庁は「公共の利益」を目的として活動しており、営利目的ではありません。株式会社は自由な競争と創意工夫を通じて利益を拡大する仕組みであり、官公庁の運営とは目的も財源も根本的に異なるのです。

この違いを理解しておくと、公的機関と民間企業の役割の境界線がより明確になります。

株式会社の仕組みをわかりやすく図解で理解

株主・取締役・従業員の関係

株式会社を構成する主要な登場人物は、株主・取締役・従業員の3つです。

株主は会社の出資者であり、会社の所有者に相当します。

取締役は、株主から経営を任される立場で、事業運営に関する意思決定を行います。

代表取締役は、取締役の中から選ばれる「会社の代表者」であり、契約の締結や経営判断の最終責任を負います。

会社の重要な方針は「株主総会」で決定されます。株主は議決権を持ち、取締役の選任や会社の基本方針を決めることができます。

一方、従業員は経営者の指揮命令のもとで日々の業務を遂行します。

このように、資本を出す人(株主)と経営を行う人(取締役)が分かれていることが、株式会社の特徴なのです。

利益の分配と社会への影響

株式会社が事業を通じて得た利益は、主に3つの方向に分配されます。

1. 株主への配当金

2. 企業の成長のための再投資

3. 従業員への給与や賞与などの還元

利益の分配は単なる金銭的な報酬にとどまらず、企業の持続的な発展を支えるエネルギーでもあります。

さらに、近年では「企業の社会的責任(CSR)」や「環境・社会・ガバナンス(ESG)」といった観点から、単なる利益追求だけでなく、社会全体に対する責任を果たす企業が評価されるようになっています。

株式会社は、利益を上げることで税金を納め、雇用を創出し、地域社会を支える役割を果たしているのです。

株式会社の設立手続きと必要な準備

株式会社を設立する手順

株式会社を設立するためには、法律に定められた手順を踏む必要があります。基本的な流れは次のとおりです。

1. 定款の作成

会社の基本ルールを記載した文書を作成します。目的、商号(会社名)、本店所在地、発行株式数、設立時取締役などを定めます。

2. 定款の認証

作成した定款を公証人役場で認証してもらいます。電子定款を利用することで印紙代が不要になります。

3. 資本金の払い込み

発起人(設立者)が定めた資本金を銀行口座に払い込みます。

4. 登記申請

法務局に設立登記を申請します。登記が完了すると、晴れて会社が誕生します。

5. 登記後の届出

税務署や社会保険事務所、年金事務所などに必要な届出を行います。

これらの手続きを経ることで、株式会社は「法人格」を取得します。

法人格を持つことで、自然人(個人)とは独立して契約や資産の管理ができるようになります。

資本金はいくらからでも設立できる

かつては株式会社を設立する際に「最低資本金1000万円」という要件がありましたが、現在はこの制度が撤廃され、資本金1円から設立可能です。

これは、中小企業や個人事業主が法人化しやすくするための制度改革の一つです。

ただし、資本金が極端に少ないと、銀行や取引先からの信用を得にくい場合があります。特に官公庁との契約では、会社の経営基盤や資本金規模が重要な判断要素となります。

形式的には設立できても、実務上は安定した資本力と信用力が必要です。

株式会社のメリットとデメリット

株式会社のメリット

1. 社会的信用が高い

株式会社という法人形態は、取引先や金融機関から信頼を得やすいという大きなメリットがあります。名刺に「株式会社」と記載されているだけで、企業としての体制が整っている印象を与えます。

2. 資金調達がしやすい

株式を発行して多くの出資者から資金を集めることができます。事業拡大を目指す場合には、この仕組みが非常に有効です。

3. 株主の責任が限定される

株主は出資した金額の範囲内でのみ責任を負います。会社が負債を抱えても、株主個人の財産まで差し押さえられることはありません。これを「有限責任」といいます。

4. 経営が継続しやすい

経営者が交代しても法人格は存続するため、事業を継続しやすいという利点があります。

株式会社のデメリット

1. 設立や維持にコストがかかる

定款認証や登記、税務申告など、初期費用や手続きの負担があります。

2. 経営の自由度が制限される

株主総会や取締役会など、会社法に基づく組織運営が求められるため、個人事業主に比べて意思決定が複雑になります。

3. 株主の意向に左右されやすい

経営陣が株主の利益を最優先に考えなければならず、短期的な利益を重視しすぎるリスクもあります。

4. 情報公開の義務がある

株式会社は決算公告を行う必要があり、財務情報を公開しなければなりません。これは社会的信頼の裏返しでもあります。

株式会社と他の会社形態の違い

株式会社と合同会社の違い

近年、「合同会社(LLC)」も増えています。合同会社は、出資者がそのまま経営に関与できる柔軟な形態で、設立費用も安く済みます。

しかし、合同会社は株式を発行できないため、資金調達の幅が狭く、大規模な事業には不向きです。

一方、株式会社は株式を発行して多くの出資者を募ることができるため、事業拡大や上場を目指す企業に向いています。

官公庁との契約では、一般的に株式会社のほうが信用力を重視される傾向があります。

株式会社・有限会社・個人事業主の違い

有限会社は、2006年の会社法改正で新設ができなくなりました。既存の有限会社は特例有限会社として存続しています。

個人事業主は法人格を持たないため、会社のような「有限責任」がなく、事業のすべての責任を個人が負います。

そのため、大規模な取引や官庁契約などでは、法人格を持つ株式会社の方が信頼されやすいのです。

官公庁契約における株式会社の位置づけ

営利企業としての契約主体

株式会社は「営利企業」として、利益を追求しながら事業を行う法人です。

官公庁と契約する場合、契約書には「株式会社○○ 代表取締役△△」と明記されます。ここで重要なのは、契約責任を負うのは法人そのものであり、個人ではないという点です。

この法人責任の明確化により、取引の信頼性が高まり、公正な契約関係が保たれます。

また、株式会社は法律で定められた内部統制体制や会計処理を行っているため、契約リスクを軽減しやすいという特徴があります。

契約担当者が理解しておくべきポイント

官公庁の契約担当者は、株式会社との契約を行う際に、以下の点を確認しておくと安心です。

* 登記簿謄本の確認(本店所在地・代表者・資本金など)

* 財務状況の確認(債務超過・赤字の有無)

* 過去の取引実績や契約履行状況

* 株主構成・取締役体制の透明性

* 決算公告や法定書類の提出状況

これらを確認しておくことで、取引リスクを大きく減らすことができます。

まとめ 株式会社を理解することが信頼につながる

株式会社は、現代社会の経済活動を支える最も代表的な法人形態です。

出資によって資金を集め、取締役が経営を担い、利益を株主に還元するという明確な仕組みを持っています。

官公庁職員や営業担当者にとっても、株式会社の基本構造や責任体制を理解しておくことは、契約実務を安全に進める上で欠かせません。

株式会社を正しく理解すれば、取引相手としての信頼性を正しく見極めることができます。

「営利」と「公共」という異なる目的を持つ官民の関係において、株式会社という存在を正確に把握することは、健全で透明性のある契約を実現するための第一歩なのです。

コメント