日々、膨大な書類作りや決裁、会計検査などへの不安に追われる官公庁の現場。会計実務がこれほど難しい理由は、民間のような効率優先ではなく、「財政法」や「地方自治法」といった厳格な法令遵守が絶対条件だからです。法令の深い理解がないと判断に迷いが生じ、業務効率は著しく低下します。

しかし、既存の解説書は、実務経験の少ない学者や官僚による法解釈に終始し、「具体的な書類の書き方」など現場が求める「実務の溝」を埋めきれていませんでした。

本書は、その課題を解決するために生まれました。著者は40年の実務経験を持つ当サイト運営者。机上の空論ではなく、現場で培った「生きた知識」が凝縮されています。「予定価格の作成」「仕様書の書き方」「随意契約の理由書」など、実務担当者が最も悩むトピックを網羅。手順だけでなく「なぜ必要なのか」という法令根拠から解説しているため、イレギュラーな事態にも自信を持って対応できるようになります。

「これで合っているのか?」という迷いを断ち切り、プロとして胸を張って仕事をするための、デスク必携の「常備薬」となる一冊です。

このページで紹介している当サイトの書籍は、すべて最新版です。2025(令和7)年4月1日から改正された予算決算及び会計令等の改正、旅費法の改正にも対応しています。

なお、当サイトが対象外としている工事契約の予定価格作成方法については記載してません。工事契約の予定価格は、国や地方自治体から積算基準がすでに公開されているため、当サイトでは扱いません。

法改正以前の内容の旧版書籍も、価格を安くして販売を再開しました。

誰も教えてくれない官公庁会計実務【全カテゴリー】第四版

本書は、WEBサイト「誰も教えてくれない官公庁会計実務」の中から、アクセス数の多い人気記事を集めたものです。日々の実務でつまずきやすい論点や判断が分かれやすいポイントを、現場目線でわかりやすく解説してあります。官公庁で会計実務に携わる方はもちろん、官公庁を取引先とする民間企業の営業担当者にも役立つ内容になっています。

官公庁の会計手続きは、法律・政令・条例・規則等を根拠に進めます。しかし、いざ書類作成に取りかかると、条文の読み方や適用範囲の解釈で迷いが生じがちです。先輩や上司に相談しても「自分でも調べてみて」と促されるだけで解決に至らなかったり、丁寧な説明を受けても専門用語が多く理解が追いつかず、かえって疑問が増えることもあります。考えあぐねるうちに仕事が進まず、帰宅後まで気になってしまう——多くの現場で見られる悩みではないでしょうか。

実務の全体像と判断の基準をしっかり押さえれば、迷いは減り、不安は解消します。書類処理のスピードと正確性が上がり、業務に余裕が生まれ、プライベートの時間も充実していきます。本書が目指すのは、そのための“実務で使える理解”です。

著者は、官公庁で40年以上にわたり会計実務、契約実務に携わってきました。現場で培った経験にもとづき、「いま知りたい」「明日から使える」知識とノウハウを、実務担当者の視点でまとめています。読む順番は自由です。好きな章から読み進めてください。スキマ時間の学習にも適した構成とし、繰り返し読むことで確実に定着できるよう工夫しています。

本書が、読者のみなさまの判断を支え、毎日の仕事を少しでも軽くする一助となれば幸いです。

誰も教えてくれない官公庁会計実務【全カテゴリー】第四版 1,250円

目次

第一部 基礎知識

1.見積書と参考見積書の違いを正しく理解:契約が成立する時期とは

2.下見積書は官公庁では使えない、見積書、参考見積書、下見積書の違い

3.官公庁で立替払が認められている理由、大昔の厳格な立替払判断

4.会議費の支出基準、官公庁が公費で支払うことのできる会議費の判断

5.国立大学の教授が自分の書籍を出版するときの注意点、公費負担の可否

6.人件費をおおまかに計算する方法、法定福利費の率をまとめて計算

7.前渡資金と前渡金、支出官と資金前渡官吏、官公庁の支払方法とは

8.後払いが官公庁の支払い原則、例外の前金払いと概算払いの違いとは

9.見積書は社会人の常識!仕事で恥ずかしくない見積書の知識

10.保証期間を契約書へ記載する方法、契約書への記載例

11.落札率の報道に注意!落札率の高い入札が、すべて談合とは限らない

12.仕様書に書いてないことを依頼できる? 仕様書の記載もれなどへの対応

13.人件費を簡単に計算する方法、社会保険と労働保険の料率を把握する

14.請求書の金額訂正は可能?合計金額を訂正印で修正しても問題ない?

第二部 会計法令の解説

15.入札公告期間の数え方、入札期日は開札日だけではないので注意!

16.検収は「給付の完了の確認」:責任を伴うため、検収できるのは補助者

17.国と地方自治体の検査調書が省略できる場合、検査調書と検収の違い

18.開札手続きの具体例、再度入札の判断、再度公告入札との違い

19.予定価格は絶対に話さない、予定価格を秘密にする理由と根拠法令

20.検査職員と監督職員の兼職禁止、監督が必要になる契約の種類

21.支出負担行為担当官と契約担当官の違いをわかりやすく解説

22.「給付の完了の確認又は検査」は「検収」のこと、検収には期限がある

23.契約書を省略できる場合、「契約の成立」と「契約の確定」

24.前金払は支払方法の特例、原則は後払い、国と地方自治体の前金払

25.同額の入札は「くじ引き」で落札者を決定、再度入札はできない

26.再度公告入札のわかりやすい解説、入札公告期間を短縮できる具体例

27.会計年度を超えて契約できる長期継続契約、電気、ガス、水道、電話

28.入札保証金を免除する根拠法令、競争参加資格を持っていれば免除

29.官公庁の概算払は支払方法の例外、国と地方自治体、前金払との違い

30.歳出の会計年度所属区分、3月から4月にかけての支払いは要注意

31.指名競争入札で不落随契は可能か?一般競争入札との違いは?

第三部 入札

32.1社入札は有効?それとも無効?1社入札を問題視するのは間違い

33.開札のやり方、競争入札の開札手順をわかりやすく解説

34.入札したときの落札、不調、不落、それぞれの意味を簡単に理解

35.入札の不調と不落随契の根拠法令、不落随契が問題になるケース

36.入札が不調になり不落随契する場合の手続き、再度入札の判断方法

37.入札と応札の違い、いつから応札という言葉が使われてしまったのか

38.落札率から談合を疑うことはできない!落札率よりも入札の経緯が重要

39.官公庁入札での同等品を認める方法と注意点【成功の秘訣】

40.1社入札は問題ない、むしろ1社入札を批判すると官製談合になる

41.一般競争入札のすべて、入札手続きを具体例でわかりやすく解説

42.リバースオークションが官公庁には適さない理由、過度な競争は致命傷

43.入札会場の設営方法、一般競争入札を実施するときの案内表示

44.入札の仕様書をゼロから作る方法、前例がない仕様書を作るときの手順

45.一般競争入札の目的と実際の手順、見積もり合わせとの違い

第四部 随意契約

46.相見積が危険な理由、見積もり合わせとの違いを正しく理解する

47.見積もり合わせが省略できる基準額、見積書は1社のみで良いか?

48.「相見積もり」と「見積もり合わせ」の違いとは?官公庁の契約手続きにおける正しい方法を解説

49.直接販売証明書では随意契約できない!競争性の有無が判断できない!

50.分割発注で少額随意契約は可能?分割発注が問題ないケース

51.代理店証明書では随意契約できない!競争性のない随意契約の判断とは

52.予定価格を超えた随意契約は可能?入札では落札上限価格のため違法

53.見積書を依頼する方法、見積書を依頼する手順と依頼文の具体例

54.入札参加資格がなくても随意契約できるのか:根拠法令をわかりやすく解説

55.随意契約理由書の記載例、機種選定理由書と業者選定理由書が必要になる場合

56.見積書を官公庁が必要とする理由、見積書の役割と契約手続きの流れ

第五部 契約手続き

57.「見積もり合わせ」の手順、仕様書の作成から結果通知までの具体例

58.単価契約を必要とする理由、総価契約ができない具体的なケース

59.参考見積書を取り寄せる手順、参考見積書を依頼する具体的な方法

60.仕様書の作り方をわかりやすく解説、一般競争入札の仕様書

61.契約書を作成する手順、正しい契約書の取り交わし方法

62.見積書、納品書、請求書の日付に注意!3点セットでは恥ずかしい

63.変更契約の可否を判断する方法、変更契約書の記載例、変更契約一覧表

64.「入札」と「見積もり合わせ」の違いをわかりやすく解説

65.官公庁の契約で再委託が認められる場合、再委託が認められない場合

66.納品が遅れるときの対応方法、契約書の納入期限に間に合わないとき

第六部 予定価格

67.予定価格と予定価格調書の違いとは、契約実務担当者の必須知識

68.予定価格の端数処理を具体例で解説!ルールがないから悩んでしまう

69.予定価格とはそもそも何なのか、予定価格の意義と役割、根拠法令

70.予定価格を秘密にする理由、予定価格が漏洩したときの入札例とは

71.予定価格を作成する前に集めておきたい資料、予定価格を作るコツ

72.予定価格を作成する具体例、購入契約は3つの手順で予定価格を設定

第七部 出張旅費

73.【2025年版】旅費法大改正まとめ!最新法令一覧、日当廃止、宿泊費基準額、宿泊手当の解説

74.出張旅費の前泊と後泊の判断で迷ったとき、宿泊の可否を判断する基準

75.出張ではファーストクラスに乗れない!マイレージを使うと公私混同

76.出張と家族旅行の公私混同問題を徹底解説|官公庁の出張旅費と倫理的リスク

77.タクシーが使えるケース、公費でタクシー代を支払うことができる場合

78.旅費法第六条の正しい解釈|最も経済的な通常の経路及び方法とは?

79.令和7年4月1日改正 契約基準額等の引上げ

誰も教えてくれない官公庁会計実務【基礎知識・会計法令】第二版

当サイトのカテゴリー「基礎知識」と「会計法令の解説」の記事を、読者からのアクセスの多い順番に整理してあります。つまり官公庁で働いている多くの人たちが疑問に思ったり、知りたいと思っている順番に読むことができます。

書類の作り方がわからなかったり、疑問が解決できないと、思うように仕事が進みません。家に帰ってからも気になってしまい、モヤモヤしたままです。しかし基本的な考え方を学び、法令を正しく理解できるようにしておけば、悩まずに仕事を進めることができます。仕事が効率的になると、気持ちにも余裕が出て、毎日が楽しくなってきます。基本を学ぶのに最適な書籍です。

誰も教えてくれない官公庁会計実務【基礎知識・会計法令】第二版 1,250円

目次

基礎知識編

1.見積書と参考見積書の違い、契約が成立する時期

2.人件費を簡単に計算する方法、社会保険と労働保険の料率を把握する

3.保証期間を契約書へ記載する方法、契約書への記載例

4.下見積書は使えない、見積書、参考見積書、下見積書の違い

5.請求書の金額訂正は可能?合計金額を修正できるか

6.官公庁で立替払が認められている理由とは

7.前渡資金と前渡金、支出官と資金前渡官吏、官公庁の支払方法とは

8.国立大学の教授が自分の書籍を出版するときの注意点

9.落札率の高い入札が、すべて談合とは限らない

10.人件費をおおまかに計算する方法、法定福利費の率をまとめて計算

11.会議費の支出基準、官公庁が公費で支払うことのできる会議費の判断

12.会計書類の日付操作はバレる!税務調査では売上台帳と照合

13.後払いが官公庁の支払い原則、例外の前金払いと概算払いの違いとは

14.請負契約、委託契約、雇用契約、それぞれの違いをわかりやすく解説

15.印紙税法上の請負契約は対象範囲が広く委託契約も含む

16.所有権が移転する時期、官公庁側の検収完了で物が特定されたとき

17.見積書は社会人の常識!仕事で恥ずかしくない見積書の知識

18.請負契約、委託契約、派遣契約、出向契約、雇用契約の違い

19.仕様書に書いてないことを依頼できる?仕様書の記載もれの対応

20.消費税率が改正になると会計実務にも影響、消費税を簡単に理解

21.「産学連携」と「業者との癒着」の違いを知る、共同研究の注意点

22.レンタルとリースの違いを簡単に理解する、中途解約できるかで判断

23.債権と債務のわかりやすい解説、官公庁が締結する契約の基本概念

24.一般競争入札では適正な利益が確保できない、価格競争とデフレ経済

25.正しい「見積もり合わせ」のみが真に公平、電子入札は公平ではない

26.官公庁の予算を簡単に理解する、そもそも歳入予算と歳出予算とは

27.官公庁が契約金額を公開しない理由、契約金額を秘密にする場合

28.見積書、納品書、請求書などの役割、書類を知れば仕事が理解できる

29.同一労働同一賃金の待遇格差、最高裁判所の不合理判断の判例

30.会計法令をマスターするコツ、辛い毎日が楽しくなる勉強方法

31.論文不正などの研究不正を撲滅する3つの解決策、STAP細胞の教訓

会計法令の解説編

32.請求書を受け取るときの注意点、官公庁に適用される遅延防止法

33.官公庁の概算払は支払方法の例外、国と地方自治体、前金払との違い

34.入札公告期間の数え方、入札期日は開札日だけではない

35.開札手続きの具体例、再度入札の判断、再度公告入札との違い

36.国と地方自治体の検査調書が省略できる場合、検査調書と検収の違い

37.「給付の完了の確認又は検査」は「検収」のこと、検収には期限がある

38.前金払は支払方法の特例、原則は後払い、国と地方自治体の前金払

39.随意契約できなければ競争入札、契約方式を判断する具体的な手順

40.支出負担行為を必要とする理由、契約手続きでの支出負担行為の時期

41.同額の入札は「くじ引き」で落札者を決定、再度入札はできない

42.検収の具体的な実施方法、検査調書を省略できる場合でも検収は必要

43.支出負担行為担当官と契約担当官の違いをわかりやすく解説

44.再度公告入札のわかりやすい解説、入札公告期間を短縮できる具体例

45.検収は「給付の完了の確認」、責任を伴うため、検収できるのは補助者

46.予定価格は絶対に話さない、予定価格を秘密にする理由と根拠法令

47.収入印紙が必要な文書、非課税法人や電子ファイルなら収入印紙は不要

48.検査職員と監督職員の兼職禁止、監督が必要になる契約の種類

49.遅延防止法に基づく遅延利息の計算例、遅延利息の率は財務省告示

50.指名競争入札で不落随契は可能か?一般競争入札との違いは?

51.会計年度を超えて契約できる長期継続契約、電気、ガス、水道、電話

52.契約実務に重要な5つの会計法の条文、地方自治体の条文とも比較

53.検収の準備のしかた、検収の根拠法令から具体的な準備手順

54.一般競争入札が無効になる条件を記載する理由と根拠法令

55.請求書のチェックポイント、遅延防止法の「適法な支払請求」とは

56.「収入・支出」と「歳入・歳出」の違い、財政法の中の基本条文

57.指名競争入札よりも一般競争入札の方が安全!指名基準の具体例

58.歳出の会計年度所属区分、3月から4月にかけての支払いは要注意

59.「会計年度独立の原則」と「総計予算主義の原則」

60.会計機関と補助者は、委任の具体例、補助者の責任とは

61.公平・公正な入札手続きの具体例、入札関係書類は名刺と引き換えに

62.契約書を省略できる場合、「契約の成立」と「契約の確定」

63.競争性がない随意契約、競争性を判断する具体例と根拠法令

64.入札保証金を免除する根拠法令、競争参加資格を持っていれば免除

65.契約方式の根拠法令一覧、国と地方自治体が契約方式を判断する基準

66.旅費や給与・賃金、謝金の会計年度所属区分

67.なぜ会計年度が必要なのか?会計年度のわかりやすい解説

68.契約の確定、官公庁が契約書を取り交わすときの必須知識

69.指名競争入札はやめた方が良い!一般競争入札の方が安全で負担も同じ

70.単価契約や交換契約、検査調書を省略した場合の運用通知

71.一般競争入札への参加資格、参加させることができない者

72.契約書作成の要否を入札公告へ掲載、契約書へ記載する危険負担

73.一般競争入札へ参加させないことができる者、過去に不正があると排除

74.契約方式の根拠法令を簡単に把握、契約実務担当者に必須の知識

75.会計法令の上下関係を意識、根拠法令を簡単に見つけるコツ

76.入札公告の書き方、記載事項は会計計法令で定められている

77.予定価格を作成するときは、市場価格方式あるいは原価計算方式

78.官公庁の支払方法一覧、支払時期と金額の確定有無で判断

79.契約書の記載事項、契約書の条文と会計法令を対比して理解

80.一般競争入札への参加資格をさらに絞り込むとき、4つの参加資格とは

81.契約実務に必須の法令を覚えるコツ、自分専用の財政小六法を持つ

82.会計法令が実務に役立たない理由、条文を理解しても書類は作れない

83.法令価格による随意契約、価格競争ができない場合

84.会計法令を読む時間は無駄かもしれない?それより早く書類を作る

85.法令と予算の基本を学ぶ、同じ「項」でも意味が違う

令和7年4月1日改正 契約基準額等の引上げ

誰も教えてくれない官公庁会計実務【契約手続き】第二版

当サイトのカテゴリー「契約手続き」の記事を、人気順にまとめたものです。読者数の多い順に、すべての契約手続きを学ぶことができます。多くの人たちが抱えている契約手続きの疑問を効率的に学ぶことができます。

契約手続きのすべてが、この一冊に凝縮されています。契約実務担当者に必携の書籍です。

誰も教えてくれない官公庁会計実務【契約手続き】第二版 1,250円

目次

契約手続き一般

1. 見積もり合わせの手順、仕様書の作成から結果通知までの具体例

2. 単価契約を必要とする理由、総価契約ができない具体的なケース

3. 見積書、納品書、請求書の日付に注意!3点セットでは恥ずかしい

4. 請書と契約書の違いを正しく知る、電子メール添付なら収入印紙は不要

5. 再委託が問題になる理由、再委託が認められるケース

6. 契約当事者名の甲・乙・丙、その次は十干、当事者の多い契約書を分ける方法

7. 契約書を作成する手順、正しい契約書の取り交わし方法

8. 官公庁の契約で再委託が認められる場合、再委託が認められない場合

9. 仕様書の作り方をわかりやすく解説、一般競争入札の仕様書

10. 契約書の押印は順番が決められている、官公庁が先に押印できない理由

11. 参考見積書を取り寄せる手順、参考見積書を依頼する具体的な方法

12. 一般競争入札と随意契約を判断する手順、契約方式を決定する方法

13. 納品が遅れるときの対応方法、契約書の納入期限に間に合わないとき

14. 少額随意契約の事務手続きを簡単に把握する、根拠法令と必要書類

15. 仕様書を作成する前に知っておきたい表現や記載方法

16. 変更契約の可否を判断する方法、変更契約書の記載例、変更契約一覧表

17. 委任状をわかりやすく解説、委任と代理、代理人と復代理人の違い

18. 仕様書の書き方をわかりやすく解説、少額随意契約の仕様書

19. 仕様書を作成するときの考え方、購入契約と役務契約の仕様書作成例

20. 仕様書・予定価格同一の原則、仕様書を作成するときに忘れがちな点

21. システム開発仕様書の作り方、専門会社からアドバイスを受ける手順

22. 見積書の依頼など発注業務で注意したいこと、大切な人を守るための知識

23. 仕様書が書けるようになる経験年数、仕様書の書き方と注意点

24. 契約方式を判断するための予定価格、分割契約で随意契約することの可否

25. 契約手続きに必要な書類の根拠法令一覧、国の会計法令を正しく理解

26. 国と地方自治体の会計法令一覧、契約手続きに必要な書類一覧

27. 清掃契約や警備契約などの仕様書の作り方、仕様書の修正ポイント

28. 透明契約・透明入札制度、不正事件をなくすための提案

29. 入札か、それとも随意契約か、契約方式の判断手順

30. 新型コロナウィルス対策に必要な官公庁の契約手続き

31. 仕様書の作り方を学ぶ方法、仕様書を学ぶときのポイント

入札

32. 入札が不調になり不落随契する場合の手続き、再度入札の判断方法

33. 入札の不調と不落随契の根拠法令、不落随契が問題になるケース

34. 入札したときの落札、不調、不落、それぞれの意味を簡単に理解

35. 開札のやり方、競争入札の開札手順をわかりやすく解説

36. 1社入札は有効?それとも無効?1社入札を問題視するのは間違い

37. 一般競争入札の目的と実際の手順、見積もり合わせとの違い

38. 落札率から談合を疑うことはできない!落札率よりも入札の経緯が重要

39. リバースオークションが官公庁には適さない理由、過度な競争は致命傷

40. 特定調達、政府調達、特例政令、国際入札、それぞれの呼び方の根拠

41. 1社入札は問題ない、むしろ1社入札を批判すると官製談合になる

42. 一般競争入札のすべて、入札手続きを具体例でわかりやすく解説

43. 政府調達に関する協定が適用される国際入札の対象機関、基準額の推移

44. 入札の仕様書をゼロから作る方法、前例がない仕様書を作るときの手順

45. 入札会場の設営方法、一般競争入札を実施するときの案内表示

46. 電子入札にはメリットも透明性もない、談合が容易にできる危険なシステム

47. 東京大学が入札前に不正?内閣府の奇妙な判断と背後の複雑な経緯

48. 一社入札が無効となる場合、入札公告期間を正しく理解する

49. 一般競争入札がすべて正しいわけではない!競争入札と必要悪の談合

50. 総合評価落札方式は危険、随意契約の隠れ蓑になる

51. 一般競争入札よりも随意契約の方が 7 億円も安い?スパコンの国際入札

52. 1社入札を批判する間違った考え方、契約実務経験者からの視点

53. 電子入札導入の問題点: 高額な保守費と知識の喪失

54. 運搬契約が国際入札に該当するかの判断、引っ越しを計画するときの注意点

随意契約

55. 相見積は取り方によって危険! 見積もり合わせが正しい表現

56. 相見積が危険な理由、見積もり合わせとの違いを正しく理解する

57. 随意契約理由書の記載例、機種選定理由書と業者選定理由書が必要になる場合

58. 見積もり合わせが省略できる基準額、見積書は1社のみで良いか?

59. 随意契約を判断する4つの条件、主な随意契約の種類

60. 分割発注で少額随意契約は可能?分割発注が問題ないケース

61. 予定価格を超えた随意契約は可能?入札では落札上限価格のため違法

62. 見積書を依頼する方法、見積書を依頼する手順と依頼文の具体例

63. 直接販売証明書では随意契約できない!競争性の有無が判断できない!

64. 見積書を官公庁が必要とする理由、見積書の役割と契約手続きの流れ

65. オープンカウンター方式と一般競争入札の違い、メリットとデメリット

66. 代理店証明書では随意契約できない!「競争性がない随意契約」の判断

67. 随意契約を競争性の有無で判断、少額随意契約と競争性がない随意契約

68. 競争性がない随意契約、選定理由書の書き方を具体例で解説

69. 随意契約の大きなメリット、一般競争入札よりも10倍効率的

70. 競争性と緊急性の判断方法、適用がむずかしい随意契約の根拠法令

71. 随意契約を繰り返しても問題ないケース、随意契約が批判される理由

72. エレベーター保守契約の「目に見えない安全性」

73. 分割発注で少額随意契約は不正!正しい組織のための条件

74. 随意契約の重要性:経済発展と国民を守る安全への鍵

令和7年4月1日改正 契約基準額等の引上げ

初めて契約担当になるときに読む本 第四版

当書籍は、初めて契約を担当するときに知っておきたい基礎知識をまとめたものです。事前に学んでおくことで、効率的に実務を進めることができるようになり、仕事を覚えるのも早くなります。

国や地方自治体(都道府県や市町村)などの官公庁では、さまざまな事務手続きが行われています。会議や連絡調整を担当する庶務係、採用手続きや労務関係を担当する人事、給与や旅費を担当する係、予算要求や配分を担当する予算、民間企業との取り引きを担当する契約係、住民へのサービスを担当する係など、多数の事務分野があります。それぞれの事務手続きによって官公庁が日々運営されています。事務手続きが停滞すれば、官公庁の事業そのものがストップしてしまいます。

官公庁を運営するためには、法令や条例、規則に基づく事務手続きが必須なのです。

この書籍は、事務手続きの中でも「契約手続き」に焦点を絞って、初心者向けに「知っておきたい重要な基本情報」だけを集約しました。初心者向けに繰り返し読めるように必要最小限の内容に絞ってあります。

いきなり契約担当を任せられても、実際に何をすれば良いのか、何を勉強すれば良いのか、全くわかりません。なぜなら、中学や高校、大学などの学生時代には教わらなかったからです。大きな職場では、契約実務研修などの教育体制が整っているところもあります。しかし、毎年、多数の新人を採用するような組織でないと、専門の契約実務研修は実施できません。そのため多くの職場では、初めて契約担当になった人に対して、毎日の仕事をしながら、ひとつひとつ教えていく(あるいは自分で学んでいく)ことになります。日常業務の中で、いろいろな書類を作りながら、自分で学び覚えていくしかありません。

先輩や上司の中には、教えるのが上手な人もいれば、苦手な人もいます。また新人の中には、仕事をなかなか覚えられない人もいます。話し方が上手な人、理解が早い人、これらは先輩後輩の相性によっても変わります。新人からすれば、置かれた環境、周りの人たちによって、仕事を覚えるスピードに差がついてしまうのです。

できるなら、初めての人にとって仕事を理解しやすい環境が望ましいわけです。みんな初めての仕事に取り組むときは、一生懸命に覚えようと思っているのです。

少しでも早く契約実務を理解するためには、基礎的な知識が役に立ちます。仕事を教えてもらう場面では、基礎知識を身に着けている方が早く理解でき、仕事を覚えることができるのです。

当書籍は、官公庁で20年以上契約手続きを担当していた実務経験から執筆しています。実際の契約実務に役立つノウハウと基礎知識を集約してあります。初めて契約実務を担当することになったら、事前に読んでおきたい書籍です。初任者の契約研修にも必須の内容です。

目次

1 公的組織で働くということ

2 契約担当者の役割と心構え

3 なぜ契約手続きが必要か

4 そもそも「契約」とは

5 「契約方式の原則」は一般競争入札

6 国際入札(特定調達)

7 総合評価落札方式

8 企画競争(コンペ)方式

9 一般競争入札と指名競争入札の違い

10 契約方式の例外である随意契約

11 少額随意契約

12 競争性がない随意契約

13 不落随契(ふらく ずいけい)

14 契約手続きの流れを知る

15 一般競争入札の流れ

16 随意契約の流れ

17 契約手続きそれぞれの概略

18 契約方式の判断手順

19 参考見積書と見積書の違い

20 参考見積書を依頼する方法

21 見積書を依頼する方法

22 仕様書の作成

23 見積書を依頼するときの文例

24 参考見積書を見積書として使う方法

25 見積もり合わせの手順

26 見積もり合わせの結果連絡

27 「不合格の通知」の文例

28 「合格の通知」の文例

29 見積もり合わせのポイント

30 見積もり合わせで予定価格を超えた場合

31 見積もり合わせが同額だった場合

32 相見積(合見積)と見積もり合わせの違い

33 相見積が違法になってしまう場合

34 そもそも相見積とは

35 正しい見積もり合わせとは

36 もし相見積を受け取ってしまったら

37 一般競争入札を担当できる経験年齢

38 一般競争入札で注意したいこと

39 予定価格の作成

40 契約の種類に応じた予定価格の作成方式

41 請書と契約書

42 請書の強制力について

43 請書の依頼方法

44 請書の記載例

45 契約書の取り交わし方法

46 契約書の記載例

47 給付の完了の確認検査

48 検査調書の様式

49 請求書による代金の支払い

50 会計年度所属区分

51 令和7年4月1日改正 契約基準額等の引上げ

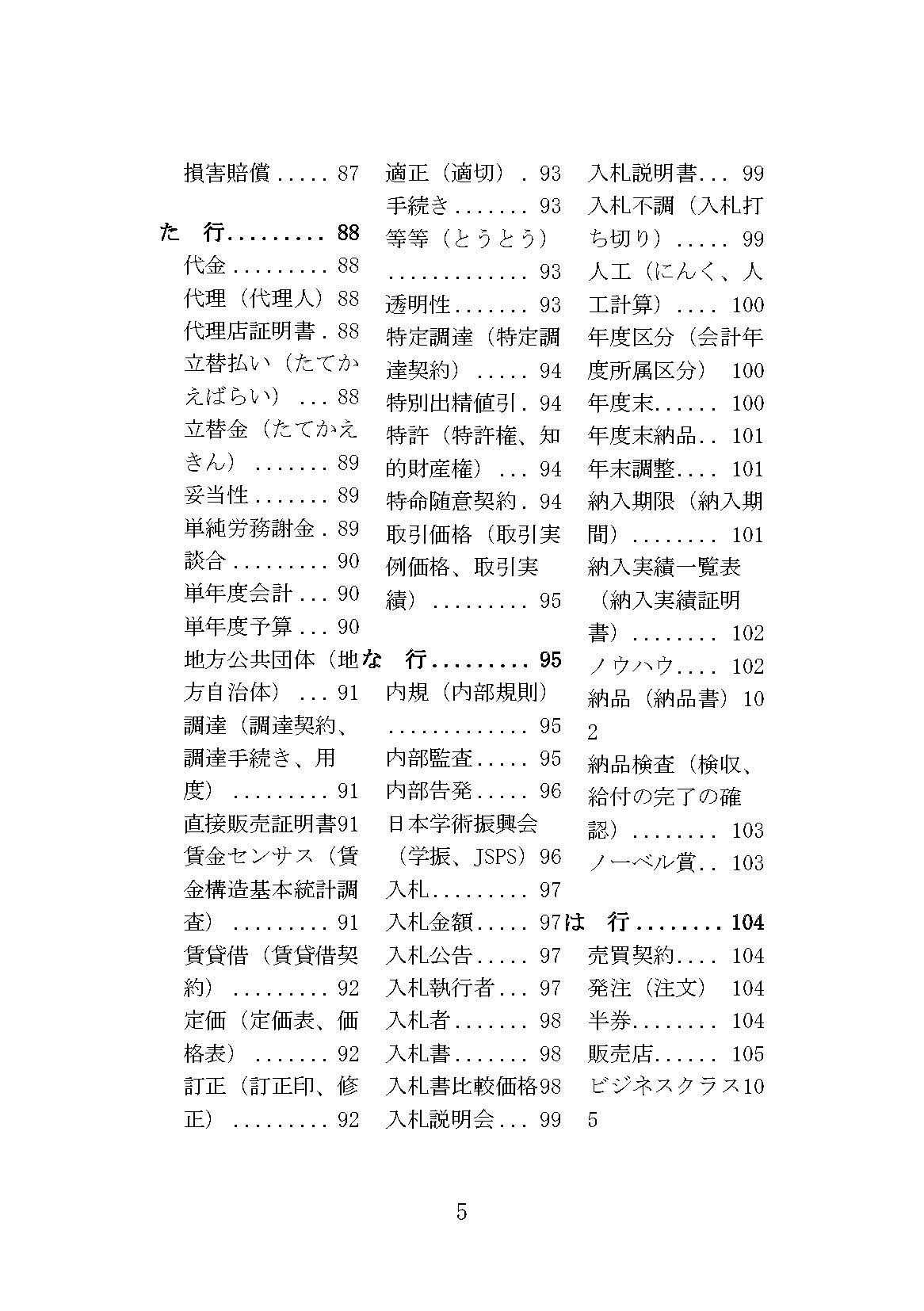

官公庁会計実務の基礎用語 第三版

この書籍は、官公庁の会計実務に欠かせない「基礎用語」をわかりやすく解説した一冊です。新人公務員や、初めて会計業務を担当する方、さらには官公庁向けの営業担当者にとっても必須の知識が身につきます。

基礎用語を理解すれば、業務全体の流れや背景がつかみやすくなり、仕事の習得スピードも飛躍的に向上します。当書籍では、数ある会計用語の中から特に重要なものを厳選し、実務に直結する形で解説しています。

単に「知っている」だけでは、実務で活用することはできません。本当に大切なのは、自分の言葉で説明できるレベルまで理解を深めることです。ひとつの用語について多角的に説明できるようになれば、それは知識が自分のものになった証拠です。

当書籍を繰り返し読み込み、基礎用語を確実に身につければ、官公庁の会計実務をよりスムーズに吸収できるようになります。実務の土台を固めるために、ぜひ活用してください。

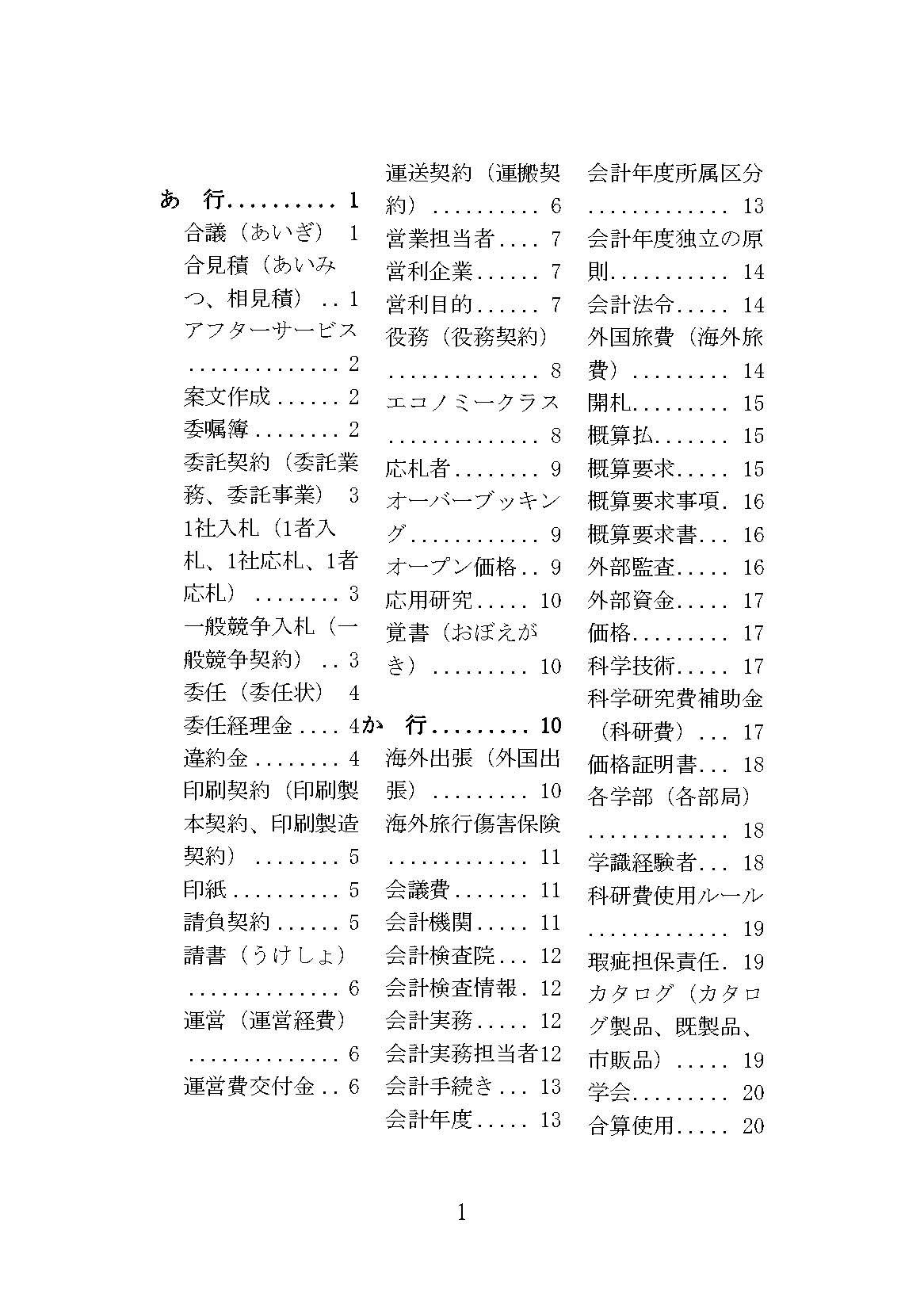

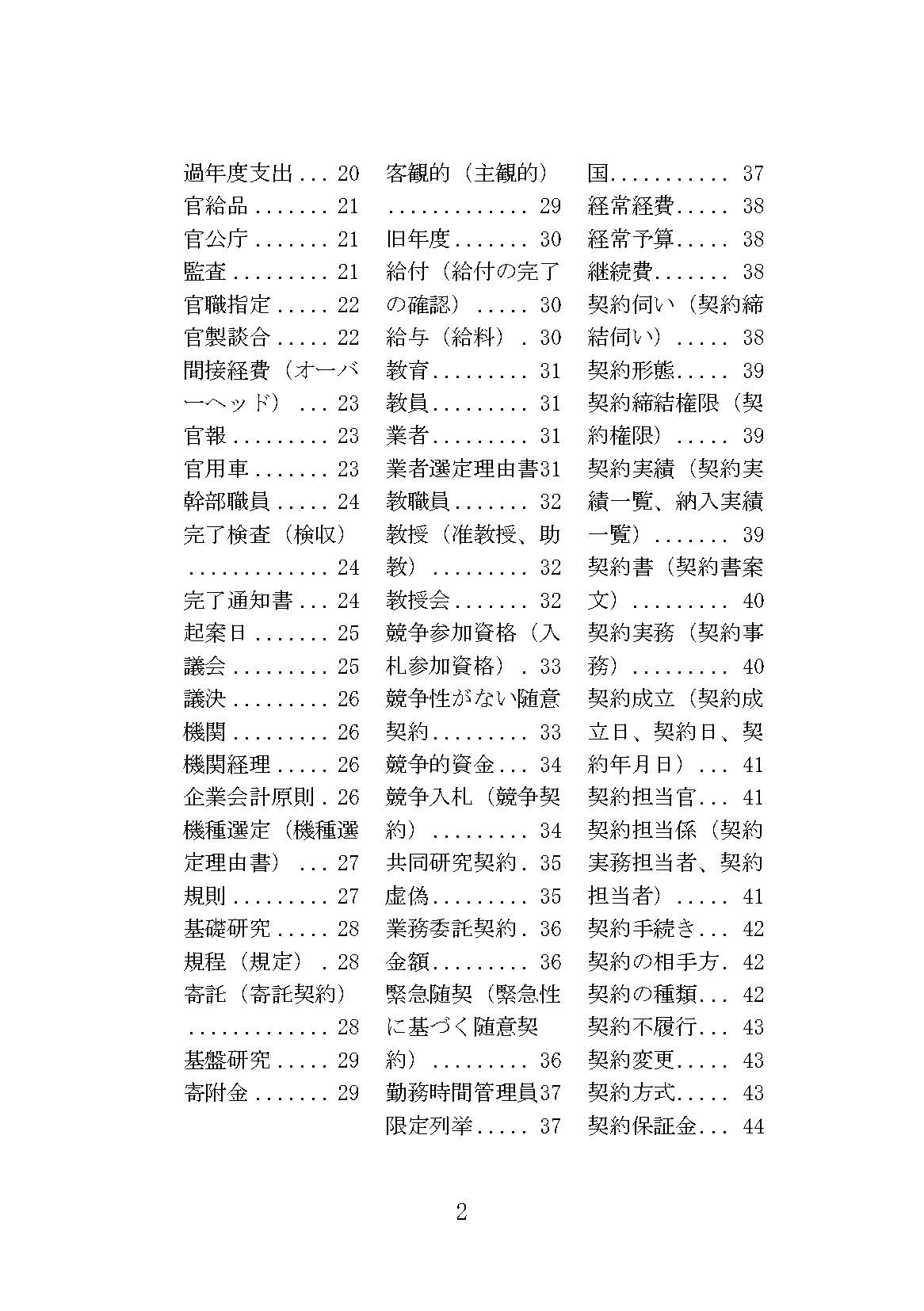

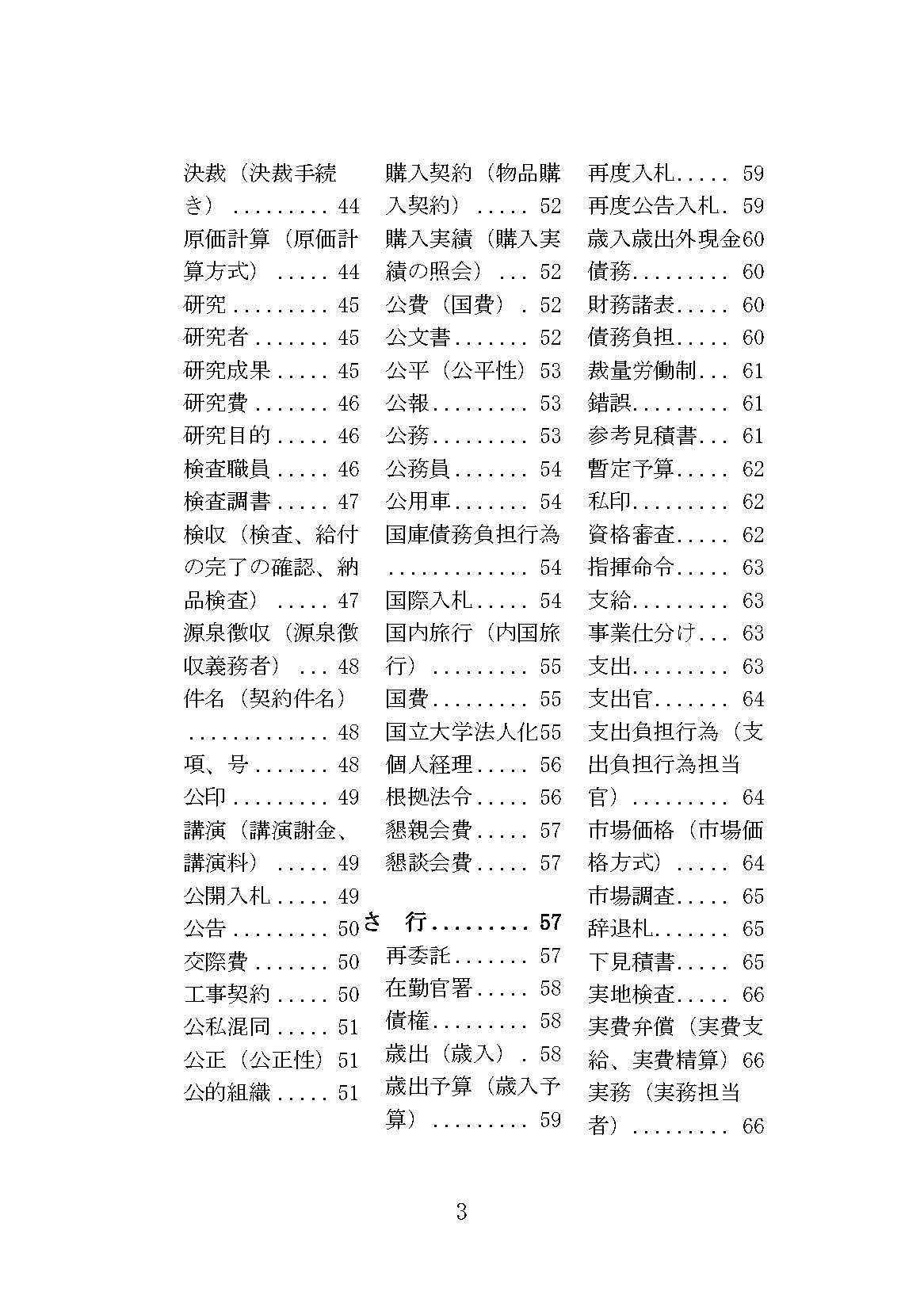

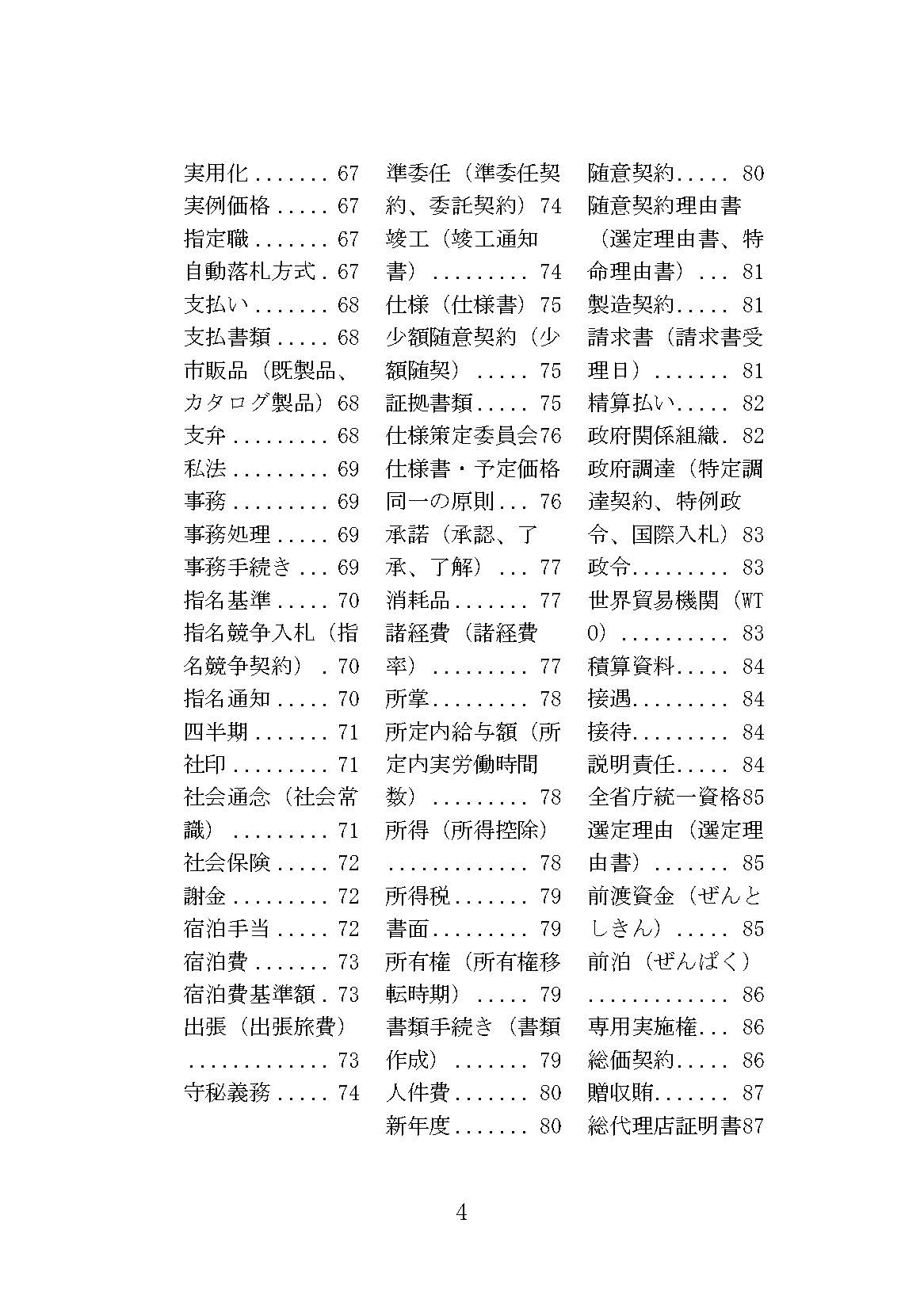

目次

書籍の活用方法:繰り返し読むのがコツ【旧版の案内】

当サイトは、官公庁における会計実務の基本を深く理解できるよう、様々な情報を発信しています。

基本を深く理解できるようになれば、毎日の仕事で悩むことがなくなります。仕事に追われることもなく、常に先の仕事が見えるようになり、同僚や上司からも信頼され、毎日が楽しくなります。

「深く理解する」ことができれば、自分の言葉で解説できるようになります。「知っている」というレベルではなく、「深く理解する」ことが重要です。知っていても、実務に活かせなければ、何の役にもたたないのです。

例えば、「会計年度」という言葉は、小学生でも知っているでしょう。しかし「知っている」というレベルでは、実務に使えません。「会計年度」がなぜ定められているのか、会計年度の役割、書類を作成するときの注意点、それらの根拠法令などを様々な視点からイメージできなければ役に立たないのです。法律や規則、条例などを(うわべだけ)知っていたとしても、実際の書類を作れないでしょう。基本を深く理解していないと実務に使えないのです。知っているだけでは役にたたないのです。

当サイトの書籍を繰り返し読むことで、自分の言葉で、様々な視点から解説ができるようになります。

記事の中から重要なキーワードを見つけ出し、(ひとつの記事の中に、キーワードは多数あります。)それらのキーワードについて、根拠法令、なぜその書類が必要なのか、他の法令との関連はどうかなど、あらゆる角度・視点で解説できるようになることが重要です。周りの人から質問されたときに、相手が理解しやすいように、すぐに回答できれば、深く理解できたことになります。

会計実務に活かせる本物の知識は、深く理解することから始まります。そして、そのためには当サイトの書籍を繰り返し読むことが最も効果的です。

法令改正前(2025(令和7)年4月1日以前)の旧版は次のページをご覧ください。

特定商取引法に基づく表記

上記の書籍注文に関する「特定商取引法に基づく表記」です。

事業者 Muuコンサルタント 代表 矢野雅彦

当サイトの管理人です。2021年4月1日からコンサルタントとして正式に開業しました。当サイトの有料サービスは「Muuコンサルタント」として次のとおり提供します。

1.販売価格 上記のとおり(免税事業者なので消費税は含みません。)

2.送料 販売価格に含まれます。

3.その他の費用 振込手数料はご負担願います。

4.メールアドレス @をひとつに修正願います。

kaikei@@mynsworld.com

5.お支払い方法 クレジットカード、銀行振込

6.商品のお渡し時期 注文確認後、およそ1週間以内です。アマゾンから送付されます。

7.キャンセルや返品、不良品 商品の特性上、明記してある場合を除きお受けできません。

上記に記載されていない項目につきましては、請求があれば遅滞なく提供いたします。メールでご連絡をお願いします。

コメント

こんにちは。

契約業務でわからないことがあるのですが、無料相談ですと、コメント欄でやりとりする形になるのでしょうか。

コメントありがとうございます。

コメント欄は、公開しても問題ないような一般的な質問になります。

具体的な契約業務の質問などは、秘密扱いが必要なので、メールで直接やりとりしています。もちろん無料相談も可能です。次のページを参照ください。

https://kaikei.mynsworld.com/free-qa/

なお、コメント欄で相談しても、固有名称などは私の方で修正しますので、ご安心ください。

販売されている書籍で、【基礎知識・会計法令の解説】と【人気記事】編は、内容が重なっている箇所はありますか。購入の検討にあたり、両方を同時に購入する必要があるのか、それとも、どちらかを先に購入すべきか悩みご連絡いたしました。

コメントありがとうございます、管理人です。

本サイトの書籍は、官公庁で働く人たちからアクセスの多い順番で掲載しています。つまり実務に役立つ記事順でまとめています。なお書籍執筆時点により順位は変動します。

【人気記事】編は、全体300記事のうち上位80記事を掲載しています。内容は全カテゴリーを含みます。

一方、【基礎知識・会計法令の解説】編は、カテゴリーの基礎知識が31記事、会計法令の解説が54記事の、計85記事です。

いずれもアクセスの多い順(書籍発行時点)に掲載しているので、【人気記事】編の、カテゴリー基礎知識と会計法令の解説、合計23記事程度の内容が重複しています。

つまり重なっている割合は23記事くらいです。

【基礎知識・会計法令の解説】編は、23/85

【人気記事】編は、23/80です。

ただ、本サイトの記事は随時更新しているので、(書籍を出版する段階で、読みやすいように内容をさらに修正しています。)数えていませんが、全く同じ記事は少ないと思います。アクセス数1位の記事2018年に投稿してから、すでに40回以上リライトしています。

また、本サイトの記事や書籍は、繰り返し読むことで知識を蓄えることができます。同じ内容でも、表現を変えることで、より深く理解できるように工夫しています。

とりあえず会計全般の勉強なら、【人気記事】編

基本を確実に学ぶなら、【基礎知識・会計法令の解説】編をおすすめします。

すべてを深く学ぶなら、全書籍がおすすめです。繰り返し読みましょう。

本サイトの書籍は、多くの人が疑問に思うことや、わからないことを、アクセス順に記載していることが特徴です。他にはない書籍です。