今回は、社会人のための一般的な内容です。

私たちの生活に深く関わる「政治」と「行政」。この2つはしばしば同じように語られますが、実は異なる役割と仕組みを持っています。

政治は国会議員や地方議員といった政治家が国民の代表として社会の方向性や法律・政策を決める活動です。一方、行政は官僚や公務員が政治で決められた法律や政策を実際に運用し、公共サービスを提供する役割を担います。

本記事では、政治と行政の違いと相互の関係性、三権分立による権力の抑制と均衡、国と地方自治体の役割分担、私たち市民が政治や行政に参加する具体的な方法などをわかりやすく解説します。

【初心者向け】政治と行政の違いをわかりやすく解説

私たちが日々の生活の中で耳にする「政治」と「行政」という言葉には、それぞれ異なる意味と役割が存在しています。政治は、社会の方向性を決定し、公共の利益を追求するための意思決定のプロセスです。一方で、行政は、その政治的な意思決定を実際に実行し、具体的なサービスや制度を提供する役割を担っています。これら二つの存在は、それぞれの役割が連携し合うことによって、より良い社会を構築するために欠かせないものとなっています。

しかし、一般的に政治と行政の違いやその関係性について、明確な理解を持っている人は少ないかもしれません。政治家が果たすべき責任や役割、行政機関がどのように機能しているのか、そして市民としてどのように関わるべきなのかについて、疑問を持つ方も多いでしょう。

国会前庭 時計塔

政治の基本とは?役割と目的を徹底解説

政治とは、社会における意思決定のプロセスであり、公共の利益を追求するための活動です。具体的には、国会での法律の制定や予算の審議・議決、政府の政策決定などが含まれます。政治家は、国民の代表として選ばれ、社会の方向性を示す役割を担っています。

政治の目的は、社会全体の幸福や安定を実現することであり、そのために多様な意見や利害を調整し、最適な政策を策定することが求められます。また、政治は国民との対話を重視し、信頼関係を築くことが重要です。

行政の仕組みと役割|私たちの生活との関わり

行政とは、政治によって決定された方針や政策を具体的に実行する活動です。行政機関や官僚は、法律や予算に基づいて、公共サービスの提供や制度の運用を行います。例えば、教育、医療、福祉、インフラ整備など、私たちの生活に直結する多くの分野で行政が関与しています。

行政の役割は、政策を実現するための具体的な手段を講じ、社会の安定と発展を支えることです。また、行政は公平性や公正性を重視し、法的根拠に基づいて業務を遂行することが求められます。

政治と行政の違いを事例でわかりやすく解説

政治と行政は、社会の運営において密接に関係していますが、それぞれ異なる役割を持っています。政治は、社会の方向性を決定する意思決定のプロセスであり、行政はその決定を具体的に実行する役割を担っています。

「税金」は、すべての国民が義務として支払っているお金です。この「税金」という視点から考えると、政治家は、「税金を何に使うのか」を決める役割があります。行政は「税金を実際に使う」役割を持っています。

政治家は、国民の代表として政策を立案し、法律を制定します。一方、行政機関や官僚は、その政策や法律に基づいて、具体的な施策を実施し、公共サービスを提供します。このように、政治と行政は互いに補完し合いながら、社会の運営を支えています。

国会前庭 時計塔

政治と行政の理解が市民参加に不可欠な理由

政治と行政の違いや役割を理解することは、私たち市民が社会に積極的に関与するために重要です。政治や行政の仕組みを知ることで、選挙や政策決定に対する関心が高まり、より良い社会の実現に向けた行動が促されます。

また、政治と行政の役割を正しく理解することで、政策の効果や行政サービスの質を評価し、必要な改善を求めることができます。市民としての責任を果たすためにも、政治と行政の違いを明確に認識することが求められます。

政治の役割と目的|社会を導く仕組みとは

政治は、私たちの社会の未来を形作る重要なプロセスです。政策の立案や法律の制定、国民の代表としての役割など、政治家が果たす職務は多岐にわたります。ここでは、政治家の主な職務と政治の目的や意義について解説します。

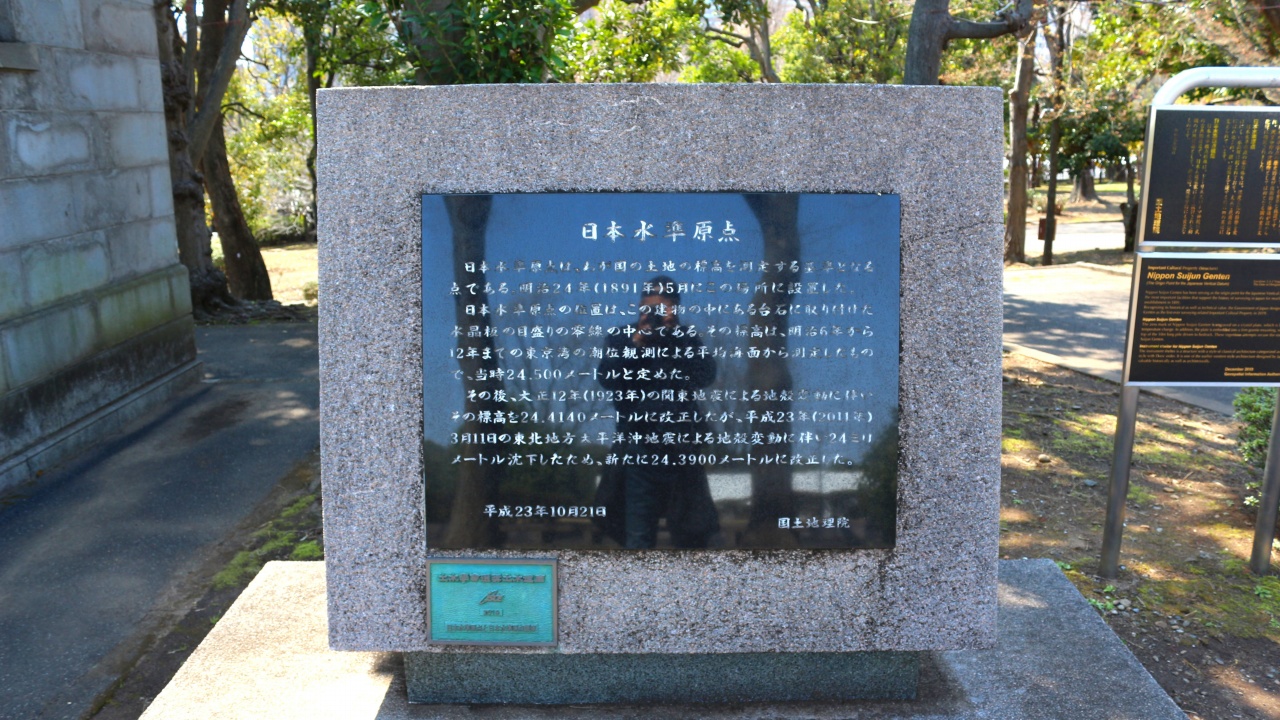

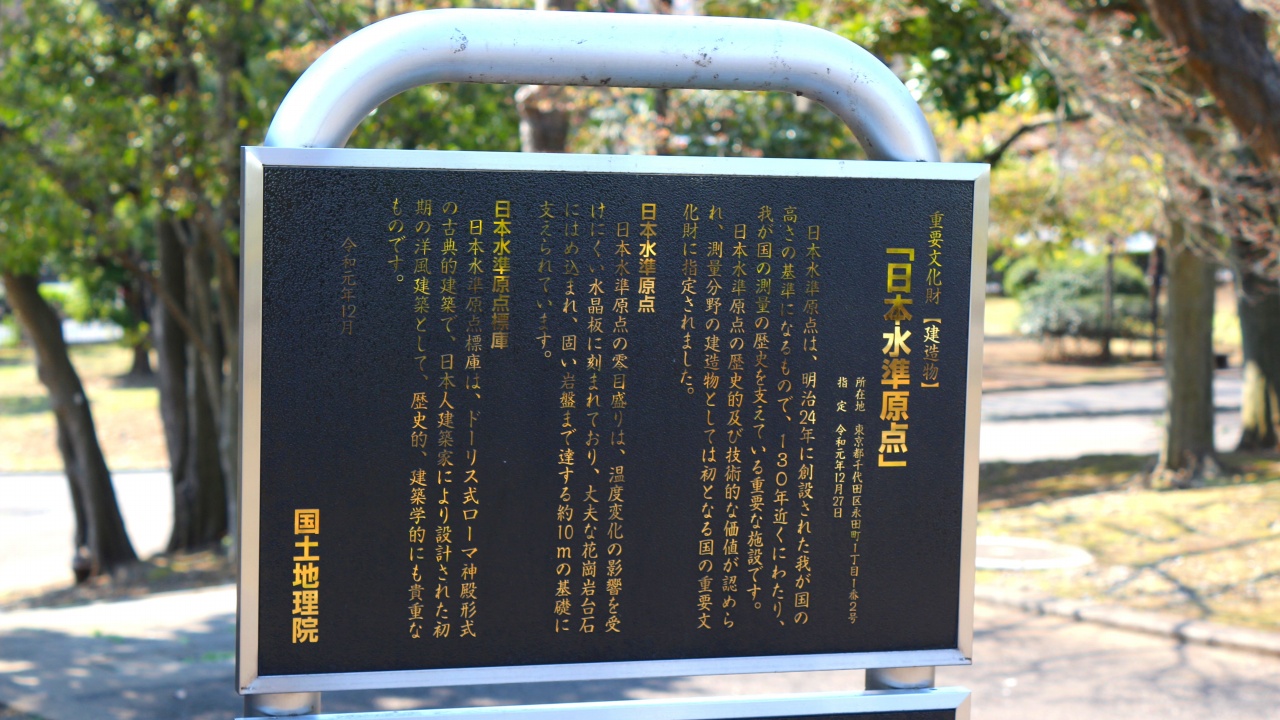

国会前庭 日本水準原点

政治家の仕事とは?役割と責任をわかりやすく紹介

政治家は、国民の代表として、社会の方向性を決定する重要な役割を担っています。その主な職務は以下の通りです。

政策の立案

政治家は、国民の生活をより良くするための政策を立案します。例えば、教育制度の改革、医療体制の強化、環境保護の推進など、多岐にわたる分野で政策を考案します。これらの政策は、専門家や関係者との協議を経て、具体的な施策として形作られます。

法律の制定

国会議員は、法律を制定する権限を持ちます。新たな法律の提案や既存の法律の改正を通じて、社会の変化に対応し、国民の権利や義務を明確にします。法律の制定は、国会での審議や委員会での検討を経て行われます。

予算の審議と決定

国の予算は、国民の税金をどのように使うかを決定する重要な要素です。政治家は、政府が提出した予算案を審議し、必要に応じて修正を加えた上で、最終的な決定を行います。これにより、公共サービスの充実や社会保障の確保が図られます。

国民の声の代弁

政治家は、選挙区の住民や国民全体の声を国政に反映させる役割を担います。地域の課題や国民の要望を把握し、それを政策や法律に反映させることで、国民の生活向上を目指します。

行政の監視と評価

政治家は、行政機関が適切に業務を遂行しているかを監視し、必要に応じて改善を求めます。これにより、行政の透明性や効率性が確保され、国民の信頼が維持されます。

国会前庭 日本水準原点

政治の目的と意義|社会の安定と国民の権利を守る

政治は、社会全体の利益を追求し、国民の生活をより良くすることを目的としています。その意義は以下の点に集約されます。

社会の秩序と安定の維持

政治は、法律や制度を通じて社会の秩序を保ち、安定した生活環境を提供します。これにより、国民は安心して生活や活動を行うことができます。

公共の利益の実現

政治は、個人や特定の集団の利益ではなく、社会全体の利益を追求します。教育、医療、福祉、環境など、公共の利益を実現するための政策を策定し、実行します。

国民の権利と自由の保障

政治は、国民の基本的人権や自由を保障するための法律や制度を整備します。これにより、すべての国民が平等に権利を享受し、自由に生活することが可能となります。

社会的課題への対応

政治は、社会が直面するさまざまな課題に対応する役割を担います。少子高齢化、環境問題、経済格差など、複雑化する課題に対して、適切な政策を立案し、実行することで、持続可能な社会の実現を目指します。

国際社会との連携

政治は、国際社会との関係を築き、国益を守る役割も果たします。外交政策の策定や国際協定の締結を通じて、国際的な課題への対応や国際的な地位の向上を図ります。

政治は、国民の代表である政治家を通じて、社会の方向性を決定し、公共の利益を追求する重要なプロセスです。政策の立案、法律の制定、予算の決定、国民の声の代弁、行政の監視など、多岐にわたる職務を通じて、政治家は社会の発展と国民の幸福を目指します。政治の目的や意義を理解することで、私たち市民も社会の一員として積極的に関与し、より良い社会の実現に貢献することが求められます。

行政の仕事と役割|政策実行と公共サービスの担い手

政治が社会の方向性を決定する一方で、行政はその方針を具体的な形で実現し、私たちの生活を支える重要な役割を担っています。ここでは、行政機関や官僚の主な職務、そして行政の効率性や専門性の重要性について解説します。

国会前庭 日本水準原点

行政機関と官僚の仕事|具体的な業務と役割を解説

行政機関は、政治によって決定された政策や法律を実際に執行し、公共サービスを提供する組織です。これらの機関には、内閣府や各省庁、地方自治体などが含まれます。官僚は、これらの行政機関で働く公務員であり、専門的な知識と経験を活かして、政策の実施や公共サービスの提供を行います。

官僚とは

官僚(かんりょう)とは、国や地方公共団体の行政機関で働き、政策の企画・立案・実行・管理に携わる専門職の公務員を指します。日本では「キャリア官僚(国家公務員総合職、昔の上級公務員)」と呼ばれる職員が政策立案の中心を担いますが、実際の行政の現場では「ノンキャリ」(国家公務員一般職、初級、中級など)と呼ばれる公務員が大多数を占めています。官僚という用語は、キャリア官僚だけを指すことが多いですが、ここでは公務員全体を意味します。

官僚の特徴は以下の通りです。

* 専門性の高さ

医療、教育、環境、経済、安全保障など、各分野に精通しており、長年の経験と知識に基づいて政策や制度設計を行います。

* 中立性と継続性

官僚は選挙で選ばれる政治家とは異なり、政権交代があっても職務を継続し、中立的かつ安定的に行政サービスを提供します。

* 政策実行の中心的担い手

キャリア官僚が政策の企画・立案を担う一方で、ノンキャリの公務員が実際の窓口業務や現場の実務を担い、国民に最も近いところで行政サービスを提供しています。例えば、役所や税務署、ハローワークなどの窓口対応や、地域住民の生活に密着した公共サービスを担当します。

* 国民の利益のための調整役

異なる省庁や利害関係者間での調整を行い、最適な政策実行に努めます。

このように官僚は、政策の実行だけでなく、その立案や改善にも深く関わり、キャリア・ノンキャリ双方がそれぞれの役割を果たすことで、社会の安定と発展に貢献しています。

政策の実施

官僚は、政治家が立案した政策を具体的な施策として実行に移す役割を担います。例えば、教育政策であれば、学校の設置や教員の配置、カリキュラムの策定などを行います。また、医療政策であれば、病院の整備や医療制度の運用などを担当します。法律は国会で制定されますが、法律の案文は官僚が作成することが多いです。

公共サービスの提供

行政機関は、国民の生活に必要なさまざまな公共サービスを提供しています。これには、道路や橋などのインフラ整備、上下水道の管理、ゴミ収集、消防・警察などの安全保障、福祉サービスの提供など日常生活に必須の分野がほとんどです。官僚は、これらのサービスが円滑に提供されるよう、計画の立案や予算の管理、現場への指示などを行います。

法律や規則の運用

官僚は、法律や規則に基づいて行政を運営します。例えば、許認可の手続きや税金の徴収、補助金の支給など、法律に定められた手続きを適切に行うことで、公平で公正な行政を実現します。

国民との窓口業務

行政機関は、国民との接点として、さまざまな窓口業務を行っています。住民票の発行や各種申請手続き、相談業務など、国民の生活に密接に関わる業務を通じて、行政サービスを提供しています。

国会前庭 電子基準点

効率的な行政運営とは?課題と改善策を解説

行政の効率性とは、限られた資源(ヒト、モノ)や予算の中で、最大限の成果を上げることを指します。効率的な行政運営は、国民の負担を軽減し、より質の高いサービスを提供するために不可欠です。

行政効率化の必要性

近年、少子高齢化や経済の停滞などにより、行政サービスへの需要が増加する一方で、財政資源は限られています。予算は少なく、定員削減で公務員の数も限られています。このような状況下で、行政は効率的な運営を求められています。例えば、業務の見直しやITの活用、人員配置の最適化などを通じて、無駄を省き、効率的なサービス提供を目指しています。

効率性向上の取り組み

行政機関では、効率性向上のためにさまざまな取り組みが行われています。例えば、業務プロセスの見直しや標準化、アウトソーシングの活用、職員の能力開発などが挙げられます。これらの取り組みにより、行政サービスの質を維持しつつ、コストの削減や迅速な対応が可能となります。

行政の専門性が求められる理由と育成の取り組み

行政の専門性とは、特定の分野における高度な知識や技術、経験を持つことを指します。複雑化する社会課題に対応するためには、行政機関や官僚が専門性を持つことが重要です。

専門性の必要性

現代社会では、医療、福祉、環境、経済など、多岐にわたる分野で高度な専門知識が求められています。行政機関や官僚が専門性を持つことで、的確な政策の立案や実施が可能となり、国民のニーズに応えることができます。例えば、難病が治療できるような医療制度を誰もが望んでいます。がんを根治するような医薬品開発、最先端医療を安く受けられるそうな制度改革の検討などです。

専門性の確保と育成

行政機関では、専門性を確保・育成するために、職員の研修や人材育成プログラムを実施しています。また、外部の専門家との連携や、民間企業との協力なども行われています。これにより、行政の専門性を高め、より効果的な政策の実現を目指しています。

国会前庭 電子基準点

行政は、政治によって決定された方針を具体的な形で実現し、私たちの生活を支える重要な役割を担っています。行政機関や官僚は、政策の実施や公共サービスの提供、法律や規則の運用、国民との窓口業務など、多岐にわたる職務を通じて、社会の安定と発展に寄与しています。また、効率性と専門性を重視することで、限られた資源の中で質の高いサービスを提供し、複雑化する社会課題に対応しています。行政の役割を理解することで、私たち市民も社会の一員として、より良い社会の実現に向けた意識を高めることができるでしょう。

三権分立とは?日本の政府制度をわかりやすく解説

民主主義国家において、権力の集中を防ぎ、国民の自由と権利を守るために採用されているのが「三権分立」の仕組みです。日本国憲法でもこの原則が明確に定められており、立法・行政・司法の三つの機関が互いに独立し、抑制と均衡を保ちながら国家を運営しています。

皇居の桜田濠(さくらだぼり)

三権分立の意味と目的|権力分散の仕組み

「三権分立」とは、国家の権力を立法権・行政権・司法権の三つに分け、それぞれを独立した機関が担うことで、権力の集中と濫用を防ぐ仕組みです。この考え方は、18世紀のフランスの思想家モンテスキューが著書『法の精神』で提唱したもので、現代の多くの民主主義国家で採用されています。

日本においては、国会が立法権を、内閣が行政権を、裁判所が司法権を担い、それぞれが独立して機能しています。

国会の役割と機能|立法権の中心的存在

立法権を担うのは国会で、法律の制定・改正・廃止、予算の審議・決定、条約の承認などを行います。国会は衆議院と参議院の二院制を採用しており、国民によって選ばれた議員が国民の代表として活動しています。

また、国会は内閣総理大臣の指名や内閣不信任決議など、行政に対する監視・制約の役割も果たしています。

内閣の役割と行政権|法律と予算に基づく政策実施

行政権を担うのは内閣で、国会で制定された法律や予算に基づき、実際の行政を行います。内閣は内閣総理大臣と国務大臣で構成され、各省庁を通じて政策の実施や公共サービスの提供を行います。

日本は議院内閣制を採用しており、内閣総理大臣は国会の指名により任命されます。このため、立法権と行政権の間には一定の結びつきがありますが、それぞれの権限は憲法により明確に区分されています。

国会前庭 時計塔

裁判所の役割と司法権|国民の権利を守るしくみ

司法権を担うのは裁判所で、法律に基づき人々の争いや犯罪を裁きます。裁判所は最高裁判所と下級裁判所(高等裁判所、地方裁判所、家庭裁判所、簡易裁判所)から構成され、独立して司法を行います。

裁判所は、法律や行政行為が憲法に適合しているかを判断する「違憲審査権」を持ち、立法・行政に対する重要なチェック機能を果たしています。

三権のバランスと相互作用|民主主義の根幹とは

三権分立の目的は、権力の集中を防ぎ、各権力が互いに監視・制約し合うことで、国民の権利と自由を守ることです。日本では、以下のような仕組みにより、三権の抑制と均衡が図られています。

* 国会と内閣の関係:国会は内閣総理大臣を指名し、内閣不信任決議を行うことができます。一方、内閣は衆議院の解散権を持ちます。

* 内閣と裁判所の関係:内閣は裁判官の任命権を持ちますが、裁判所は行政行為の適法性を審査する権限を持ちます。

* 国会と裁判所の関係:国会は法律を制定しますが、裁判所はその法律が憲法に適合しているかを審査することができます。

このように、三権は互いに独立しつつも、相互に監視・制約し合うことで、権力の濫用を防ぎ、民主主義の原則を維持しています。ただ「コントロールできるか」という視点で考えると、国会の立場が一番強いです。国会は、内閣も司法もコントロールできる仕組み(任命権)になっています。国会が、国民が選んだ議員で構成されるということを考えると当然の仕組みかもしれません。

国会前庭 時計塔

会計検査院の役割|行政の会計チェックと国民の利益保護

会計検査院(かいけいけんさいん)は、内閣に対して独立した機関として特別な地位を持っています。主な役割は、国の予算が正しく使われているかをチェックすることです。

会計検査院の特徴は以下の通りです。

国のお金の使い道を検査

政府や独立行政法人などが税金や国費をどのように使ったのかを詳細に調べ、ムダ使いや不適正な支出があれば指摘します。

国会と国民への報告

年に1回、検査結果を「検査報告」として国会と内閣に提出します。この報告は公表され、国民も確認できます。

三権分立の補完的役割

会計検査院は、国会・内閣・裁判所とは独立して機能し、行政の会計をチェックすることで行政権の行き過ぎやムダを抑制する役割を担っています。これは「国民の財産を守る最後の砦」ともいわれています。

このように会計検査院は、三権分立の直接の構成要素ではありませんが、行政に対する強力なチェック機関として、民主主義の健全な運営に重要な役割を果たしています。ただ検査官は、両議院の同意を経て、内閣が任命します。独立とはいえ、国会や内閣のコントロール下にあるともいえます。

また会計検査院は、事後の書類検査によって、検査結果を報告するだけであり、事前の会計不正防止などの効果はありません。例えば、官公庁の職員が会計手続きを行う際に、判断に悩み、適正な方法を尋ねたとしても回答しません。事前にアドバイスはせずに、事後になって「手続きが適正でない」と指摘するのが会計検査院です。予算の無駄遣いを、事前に防ぐ役割はないのです。

国会前庭 日本水準原点

三権分立の重要性|民主主義国家を支える仕組み

三権分立は、民主主義の根幹をなす原則の一つです。権力を分散し、互いに抑制・均衡を保つことで、以下のような効果があります。

権力の濫用防止:一つの機関に権力が集中すると、独裁や専制の危険があります。三権分立により、権力の集中を防ぎます。

国民の権利と自由の保障:各権力が互いに監視し合うことで、法の支配が確立され、国民の権利と自由が守られます。

政策の適正な実施:立法・行政・司法がそれぞれの役割を果たすことで、政策が適正に実施され、社会の安定と発展が図られます。

このように、三権分立は民主主義国家において、権力の適正な行使と国民の権利保護を実現するための重要な仕組みです。

国と地方自治体の役割分担|行政サービスと責任の違い

日本の行政は、国と地方自治体がそれぞれの役割を担い、協力しながら運営しいます。ここでは、国と地方自治体の機能や責任の違い、そして地方自治の意義とその仕組みについて詳しく解説します。

皇居の桜田濠(さくらだぼり)

国の役割とは?法律・外交・経済政策の中心的機関

国の主な役割は、全国的に統一されるべき基本的なルールや制度の策定、外交・防衛など国家全体に関わる事務の遂行です。

主な機能

法律の制定と改正:国会を通じて、全国に適用される法律を制定・改正します。

外交・防衛:他国との外交関係の維持や、防衛政策の策定・実施を行います。

経済政策の立案:全国的な経済政策や金融政策を策定し、経済の安定と成長を図ります。

社会保障制度の整備:年金や医療保険など、全国民を対象とした社会保障制度を整備します。

これらの機能により、国は全国的な統一性と安定性を確保し、国民全体の利益を守る役割を果たしています。

皇居の桜田濠(さくらだぼり)

地方自治体の役割|地域に根ざしたサービスと施策

地方自治体は、地域住民の生活に直接関わる行政サービスを提供し、地域の特性やニーズに応じた施策を実施します。

主な機能

教育・福祉サービスの提供:保育所や学校、介護施設の運営など、住民の生活に密着したサービスを提供します。

地域経済の振興:地元産業の支援や観光振興など、地域経済の活性化を図ります。

都市計画とインフラ整備:道路や公園、上下水道の整備など、地域のインフラを整備・管理します。

防災・災害対応:地域の防災計画の策定や、災害時の対応を行います。

これらの機能を通じて、地方自治体は住民の生活の質を向上させ、地域の発展に貢献しています。

皇居の桜田濠(さくらだぼり)

地方自治の意義|住民自治と団体自治の考え方

地方自治は、地域のことは地域で決めるという「住民自治」と、地方自治体が国から独立して行政を行う「団体自治」の二つの原則に基づいています。

住民自治

住民自治とは、地域住民が自らの意思で地域の運営に参加し、意思決定を行うことを指します。住民は、地方議会議員や首長の選挙を通じて、地域の政治に直接関与します。

団体自治

団体自治とは、地方自治体が国から独立した団体として、自らの責任で行政を行うことを指します。地方自治体は、法律の範囲内で条例を制定し、地域の実情に応じた行政を展開します。

これらの仕組みにより、地方自治は地域の多様性を尊重し、住民のニーズに即した行政を実現しています。

皇居の桜田濠(さくらだぼり)

地方自治体と地方公共団体の違いをわかりやすく解説

「地方自治体」と「地方公共団体」は似た言葉ですが、法律上は「地方公共団体」が正式な用語です。

地方公共団体とは

地方公共団体は、日本国憲法や地方自治法で定められた公的な団体であり、都道府県・市区町村などがこれにあたります。国から独立した権限を持ち、地域住民の福祉のために行政サービスを提供する責任があります。

地方自治体とは

「地方自治体」という言葉は法律用語ではありませんが、一般的な会話や報道などで地方公共団体のことをわかりやすく表現する際に使われる俗称です。そのため、実質的には同じ組織を指すことが多いですが、正確な場面では「地方公共団体」を用いるのが適切です。

この違いを理解することで、ニュースや公的文書などに登場する用語の意味をより正確に把握できるようになります。

国と地方の連携と課題|行政の協力と改善策

国と地方自治体は、それぞれの役割を果たしながらも、連携して行政を進めることが求められます。しかし、以下のような課題も存在します。

財源の偏在:地方自治体の財源は限られており、国からの交付金に依存する傾向があります。

人材の確保:地方自治体では、専門的な人材の確保が難しい場合があります。

制度の複雑さ:国と地方自治体の制度や手続きが複雑で、連携がスムーズに進まないことがあります。特に国の補助金制度はわかりにくく、トラブルが多いです。

これらの課題に対応するためには、国と地方自治体が協力し、制度の見直しや人材育成、財源の確保などに取り組むことが重要です。

皇居の桜田濠(さくらだぼり)

国と地方自治体は、それぞれの役割と責任を持ちながら、連携して日本の行政を支えています。国は全国的な統一性と安定性を確保し、地方自治体は地域の特性やニーズに応じた行政サービスを提供します。地方自治の仕組みは、住民の意思を反映し、地域の多様性を尊重することで、より良い社会の実現に寄与しています。

政治と行政の連携|信頼と協力で政策を実現

政治家と官僚は、それぞれ異なる役割を持ちながらも、共通の目標である国民の福祉向上を目指して協力する必要があります。ここでは、政治家と官僚の協力関係の必要性とその課題、そして信頼関係が政策の実効性に与える影響について考察します。

文部科学省

政治家と官僚の関係|役割分担と協力の重要性

政治家は、国民の代表として政策の方向性を決定し、法律の制定や予算の編成などを行います。一方、官僚は、政治家が決定した政策を具体的に実施するための専門的な知識と経験を持ち、行政運営を担います。

このように、政治家と官僚は役割が異なるものの、政策の立案から実施までの過程で密接に連携することが求められます。政治家のビジョンを現実のものとするためには、官僚の専門的な知見と実行力が不可欠です。

政治家と官僚の信頼関係|円滑な政策実現への課題

政治家と官僚の協力関係には、いくつかの課題が存在します。例えば、政治家が官僚の意見を軽視したり、逆に官僚が政治家の意向を無視したりすることで、政策の立案や実施が滞ることがあります。

また、政治家と官僚の間に信頼関係が築かれていない場合、情報の共有が不十分となり、政策の実効性が低下する恐れがあります。信頼関係を構築するためには、双方が互いの役割と責任を尊重し、透明性のあるコミュニケーションを図ることが重要です。

これらは、いずれも「人間性」に起因することが多いです。例えば、怒鳴り散らすような人の言うことには、誰も真剣に取り組まないでしょう。組織に必要な報告もしなくなります。

文部科学省

政策の実効性と信頼関係|協力体制がもたらす効果

政治家と官僚の信頼関係が強固である場合、政策の立案から実施までがスムーズに進み、国民に対するサービスの質も向上します。一方、信頼関係が欠如していると、政策の方向性が定まらず、実施段階での混乱や遅延が生じる可能性があります。

例えば、ある政策が急遽変更された場合でも、政治家と官僚の間に信頼関係があれば、迅速かつ柔軟に対応することが可能です。このように、信頼関係は政策の実効性を高める上で不可欠な要素となります。

文部科学省

政治家と官僚は、それぞれの役割を果たしながらも、共通の目標に向かって協力することが求められます。信頼関係を築くことで、政策の立案から実施までが円滑に進み、国民に対するサービスの質も向上します。

市民が政治と行政に参加する方法|社会貢献の第一歩

民主主義社会において、市民一人ひとりが政治や行政に関与することは、社会の健全な運営に欠かせません。ここでは、選挙や公共の意見募集など、市民が政治や行政に参加する方法と、市民の声が政策に反映されるプロセスについて詳しく解説します。

国土交通省

市民参加の方法|選挙・意見提出・情報公開の活用法

市民が政治や行政に参加する方法は多岐にわたります。以下に主な手段を紹介します。

選挙への参加

選挙は、市民が政治に直接関与する最も基本的な手段です。日本では、18歳以上の国民に選挙権が与えられており、国政選挙や地方選挙を通じて、自らの意思を政治に反映させることができます。

特に若者の政治参加を促進するため、2015年の公職選挙法改正により、選挙権年齢が20歳から18歳に引き下げられました。これにより、より多くの若者が政治に関与する機会が増えています。

パブリックコメントの提出

行政機関が政策や法令の制定・改正を行う際、広く市民から意見を募集する制度が「パブリックコメント」です。市民は、インターネットや郵送などを通じて、自らの意見を提出することができます。

提出された意見は、政策決定の参考として活用され、結果として政策に反映されることもあります。また、意見募集の結果や対応方針は、行政機関のウェブサイトなどで公表されます。

住民投票への参加

住民投票は、地域の重要な課題について、市民の意思を直接問う制度です。例えば、新しい公共施設の建設や市町村合併の是非など、地域に密接に関わる問題について、住民の意見を反映させる手段として活用されています。

住民投票の結果は、法的拘束力を持つ場合と持たない場合がありますが、市民の意思を明確に示すことで、行政の意思決定に大きな影響を与えることができます。

市民参加型の会議やワークショップへの参加

自治体や行政機関が開催する、市民参加型の会議やワークショップに参加することで、政策立案の初期段階から意見を述べることができます。これにより、より市民のニーズに即した政策が形成される可能性が高まります。

また、こうした場では、他の市民や行政担当者と直接対話することができ、相互理解を深める機会ともなります。

情報公開制度の活用

市民は「情報公開制度」を利用して、行政の活動や意思決定の過程をチェックすることができます。情報公開制度とは、行政機関が保有している文書や資料などの情報について、市民が開示を請求できる制度です。

例えば、事業計画書、予算執行の詳細、公的会議の議事録など、国民の知る権利に基づき公開が求められます。これにより、行政の透明性が確保され、不正や無駄遣いの防止にもつながります。

市民が積極的に情報公開請求を行うことで、行政に対するチェック機能を強化し、より公正で健全な行政運営の実現に貢献できます。

国土交通省

市民の声が政策に反映されるまで|意見提出から実現まで

市民の意見が政策に反映されるまでには、いくつかのステップがあります。

意見の収集

行政機関は、パブリックコメントやアンケート調査、市民参加型の会議などを通じて、市民の意見を収集します。近年では、インターネットを活用した意見募集も増加しており、より多くの市民が参加しやすい環境が整いつつあります。

意見の分析と検討

収集された意見は、行政内部で分析・検討されます。意見の内容や傾向を把握し、政策案にどのように反映させるかが議論されます。この段階では、専門家の意見や他の自治体の事例なども参考にしながら、最適な政策の方向性が模索されます。

政策への反映

検討の結果、市民の意見が政策案に組み込まれます。すべての意見が反映されるわけではありませんが、多くの市民から寄せられた意見や、特に重要と判断された意見は、政策の内容に影響を与えることがあります。

結果の公表とフィードバック

政策決定後、行政機関は、どのような意見が寄せられ、どのように政策に反映されたかを公表します。これにより、市民は自らの意見がどのように扱われたかを知ることができ、行政への信頼感が高まります。

また、政策実施後の評価や改善点についても、市民からのフィードバックを受け付けることで、より良い行政運営が実現されます。

市民が政治や行政に関与することは、社会の健全な発展に不可欠です。選挙への参加や意見の提出、住民投票や市民参加型の会議への参加、情報公開制度の活用など、さまざまな方法で市民の声を届けることができます。

また、行政機関も市民の意見を積極的に収集・分析し、政策に反映させる努力を続けています。市民と行政が協力し合うことで、より良い社会の実現が可能となります。

政治と行政の役割と市民参加|社会をより良くするためにう

本記事では、政治と行政の基本的な違いやそれぞれの役割、三権分立の仕組み、国と地方自治体の役割分担、市民の関わり方などについて詳しく解説してきました。

政治は、国民の代表である政治家が政策を立案し、法律を制定することで、社会の方向性を決定します。一方、行政は、官僚や公務員が政治で決定された政策を実行し、公共サービスを提供することで、社会を支えています。

また、三権分立の仕組みにより、立法・行政・司法の三つの権力が相互に独立し、バランスを保つことで、民主主義の健全な運営が図られています。

国と地方自治体は、それぞれの役割と責任を持ちながら、連携して日本の行政を支えています。地方自治体は、地域の特性やニーズに応じた行政サービスを提供し、住民の生活の質を向上させています。

市民としては、選挙への参加や意見の提出、住民投票や市民参加型の会議への参加、情報公開制度の活用など、さまざまな方法で政治や行政に関与することができます。これらの取り組みにより、市民の声が政策に反映され、より良い社会の実現が可能となります。

政治や行政は、私たちの生活に密接に関わっています。その仕組みや役割を理解し、積極的に関与することで、私たち自身の生活をより良くすることができます。今後も、政治や行政に関心を持ち、社会に参加していくことが重要です。

コメント